文化遺產是中華優秀傳統文化的重要載體。西藏文化建設60年來成果顯著,實現了前所未有的繁榮與發展,有效保障了各族人民的文化權利。2012年至2024年,中央和西藏自治區財政累計投入專項資金4.73億元,用于西藏非物質文化遺產代表性項目保護、國家級非遺代表性傳承人記錄工作、開展傳習活動及保護利用設施建設等。西藏現有各級各類非遺代表性項目2760項,代表性傳承人1668名。《格薩(斯)爾》、藏戲和藏醫藥浴法已列入聯合國人類非遺代表作名錄,認定國家級生產性保護示范基地5家、自治區級生產性保護示范基地12家,命名8個非遺特色縣鄉村、19個非遺旅游景區(點)、159個非遺傳習基地和153支民間藏戲隊,完成66名高齡國家級、8名自治區級代表性傳承人的搶救性記錄工作,設非遺工坊224家,各類非遺項目得到有效傳承、保護和發展。

近日,筆者隨“輝煌60載魅力新西藏”媒體采訪團在日喀則、山南、林芝等地采訪,第一視角呈現西藏非遺傳承和發展的西藏故事。

湘巴藏戲:日喀則南木林縣的文化名片

南木林縣是日喀則市非物質文化遺產項目大縣,全縣共有77個非遺項目。其中國家級非物質文化遺產3項、自治區級21項、市級6項、縣級47項。主要流行于南木林縣的國家級非物質文化遺產湘巴藏戲,是孜東文化生態保護區的核心保護項目。

進入南木林縣,首先映入眼簾的是隨處可見的“藏戲之鄉幸福南木林”的宣傳標牌,這里是傳承700年的湘巴藏戲的故鄉。

日喀則南木林縣非遺公園 阿音娜攝

藏戲是我國現存最為古老的劇種之一,分為很多流派,廣為流傳的是白面具派和藍面具派。湘巴藏戲屬于藍面具四大流派之一,其歷史可追溯到14世紀藏戲創始人唐東杰布。2006年湘巴藏戲入選國家級非物質文化遺產名錄,2009年入選聯合國教科文組織人類口頭與非物質文化遺產名錄。

湘巴藏戲藍面具

湘巴藏戲歷經幾代藝人的傳承創新,尤其是進入新時代以來,不斷吸納新時代氣息,融入新元素,形成了獨特的風格和曲調。目前,湘巴藏戲以《文成公主》《朗薩文波》《智美更登》等八大藏戲的惠民常態化演出為基礎,構建起完善的藏戲傳承體系。南木林縣共有29支民間藏戲隊,876名藏戲從業者,還有一支成立于2022年由32名少兒組成的平均年齡9歲的少兒藏戲隊,人才梯隊培育基本成形。藏戲也得到自治區和日喀則市黨委政府的大力扶持。近三年來,通過自治區級專項經費、演出場次補貼、瀕危劇種補貼、傳承人補助等形式已發放扶持資金57萬余元。近幾年,南木林縣各鄉鎮每年都有戲曲進鄉村的演出補助。

媒體團來到南木林縣非遺公園采訪時,正值當地孜東文化生態區“非遺賦能匠心傳承”暨第四屆“湘巴工匠”非遺技能大賽如火如荼,各種非遺技藝展示奪人眼球。但最吸引媒體團的是一場少兒藏戲團表演湘巴藏戲,唱腔高亢嘹亮,表演細膩入神,身段靈活張弛,記者們紛紛跑過去采訪小演員們,5歲的桑巴拉姆、14歲的云旦加措等成為團寵,他們自小跟著爺爺、父親學藏戲,湘巴藏戲后繼有人,代代相傳。

少兒藏戲表演阿音娜攝于南木林縣非遺公園

澤當“澤帖爾”:編制技藝里的民族交融

641年,文成公主遠嫁吐蕃贊普松贊干布,唐蕃聯姻、民族交融,文成公主帶來了先進的制作技藝,紡織就是其中之一。“澤帖爾”是西藏傳統紡織技術和內地先進紡織工藝相結合創新發展而成,距今已有1300多年歷史。歷史上,澤帖爾還是西藏地方向明中央王朝朝貢的貢品。清代更是成為西藏地方高僧大德及噶廈政府官員服飾的專用面料,由澤當孜仲管理。2021年,“澤帖爾”被評為國家級非物質文化遺產。“澤帖爾”已成為遠近聞名的山南代表性非遺項目。

“澤”是山南市乃東區澤當鎮的簡稱,“帖”是藏語音譯“帖瑪”的簡稱,意為毛嘩嘰。澤帖爾是澤當本地獨有的絨毛嘩嘰紡織產品,也是藏族傳統羊毛織品中的“奢侈品”,因質地柔軟、持久耐用、紋路清晰、冬暖夏涼、清洗不變形等優點享譽西藏,也因生產技術難度大、做工復雜而珍貴。

隨著時代的變遷,各類現代化紡織產品的不斷涌現,“澤帖爾”這一歷史悠久的優秀民族傳統非物質文化一度瀕臨滅絕。澤當村民能夠掌握“澤帖爾”紡織技能的只有5人,其中年齡最小者也已年過八旬。在各級黨委政府幫扶下,2008年,當地農民帶頭人巴桑組織7名農民成立了乃東區民族嘩嘰手工編織專業合作社,巴桑向乃東區澤當居委會村民白宗、查斯等5位80歲以上高齡手藝人系統地學習“澤帖爾”羊毛選料、分梳和經線、緯線捻線技能、“澤帖爾”紡織技能、澤帖爾染色及防蟲、防縮水等技藝,經過幾年的努力,成功挽救了瀕臨滅絕的澤帖爾手工紡織技藝。為了使“澤帖爾”這一優秀非遺轉化為山南經濟建設、社會進步的現實生產力,使“澤帖爾”紡織產品符合現代社會大眾的需求,讓民族優秀非遺在西藏廣大農牧民脫貧致富、全面建設小康社會中發揮更大的作用,巴桑還對“澤帖爾”的原材料、紡織染色等工藝進行深度挖掘和創新改進,從此這一古老技藝煥發勃勃生機。

媒體團來到位于山南市經濟開發區的乃東區民族嘩嘰手工編織專業合作社采訪,這是一處集設計生產、加工銷售、工藝傳承、幫扶助困于一體的精準扶貧產業基地,讓筆者真真切切感受到傳承千年的非遺項目在鄉村振興、凝聚人心、脫貧攻堅方面所發揮的時代效能。

乃東區民族嘩嘰手工編織專業合作社展品 阿音娜攝

展現在記者們眼前的是“澤帖爾”制作的18道工序,全部為手工制作,每一道工序都極其考究。首先是取毛。編織澤貼爾必須選用羊脖子及背上的上等細毛,織一條澤貼爾圍巾大概要用掉20只羊的后頸羊毛。通過從老百姓手中采購原材料,也帶動了農牧民的增收。取下的羊毛經過特殊的清洗、梳理、晾曬、捻線等工序后,才正式上架編織。

乃東區民族嘩嘰手工編織專業合作社編制場面 阿音娜攝

民族嘩嘰手工編織專業合作社近年來拓寬渠道,積極與北京服裝學院、北京朗姿公司等合作設計產品,這些產品將民族特色和時尚元素相融合,得到了更多年輕人的青睞,“澤帖爾”品牌知名度得到大幅提升。進入新時代,合作社積極創新發展、拓展合作渠道,2013年與北京朗姿集團合作成立了西藏嘩嘰服飾有限公司,澤帖爾產品逐步走向全國、走向世界。今年企業負責人巴桑也被評為國家級非遺傳承人。

截至目前,“澤帖爾”工匠品牌生產、加工、銷售等各項經營項目直接解決當地貧困群眾長期穩定就業人數達到127人,這些人員多數是由本市建檔立卡貧困農民、殘疾人等組成,人均年增收3.2萬元。間接從業和延伸產業各項經營項目解決就業人員總數達到400余人。“澤帖爾”產業已經成為山南經濟建設、社會發展和廣大農牧民脫貧致富的重要組成部分,帶動了眾多的農牧民群眾脫貧致富奔小康,在推動當地經濟發展和社會進步中發揮了重大的作用。“澤帖爾”紡織技藝在西藏發展與傳承,是內地先進的紡織工藝與藏民族傳統氆氌紡織技術相融合的精品,也是中華民族共同體的新時代縮影。

蘇卡“藥香”:香飄朗縣最撫人心

藏香具有清潔空氣、預防流感、消毒的作用,也有安神等功效。蘇卡藥香這一非物質文化遺產在林芝市朗縣拉多鄉扎村里最撫人心。

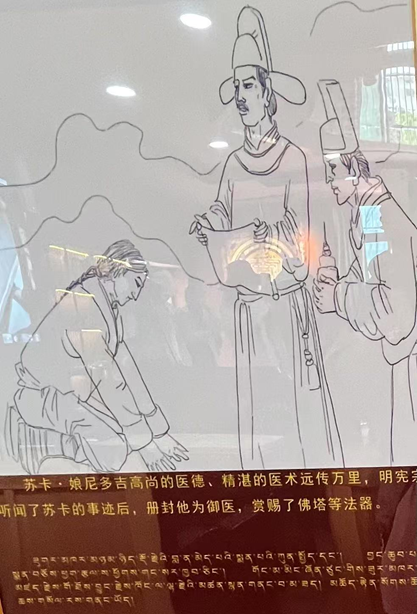

蘇卡藥香已有500多年的歷史,是依據著名藏醫南派創始人蘇卡?娘尼多吉的藏醫理論之精髓,汲取藏族優秀傳統文化之精華,融匯民間特殊藥香配制之技能,以藏紅花、陽雀花、藏木香等37味珍貴藏藥材和多種純天然香藥研制而成,具有除垢殺菌、清潔空氣,解除疲勞、安神養性等功效。

藏醫南派創始人蘇卡?娘尼多吉(拉多蘇卡藥香廠內展畫)阿音娜攝

朗縣地處林芝市西南部,雅魯藏布江穿境而過,屬于邊境縣。全縣平均海拔3700米,是藏族、漢族、回族、珞巴族、門巴族等多民族聚居區。朗縣拉多鄉扎村2007年從大山里的舊村落整村搬遷到距縣城23公里、距鄉政府28.4公里的新村,扎村從深山中搬出來后,資源匱乏且人均耕地不到0.6畝,嚴重阻礙著村莊的進一步發展。2014年,在各級黨委、政府的關心支持下,扎村立足深厚的藏醫南派歷史文化底蘊,充分發揮藏醫南派創始人蘇卡·娘尼多吉出生地這一有利優勢和蘇卡藥香這一非物質文化遺產項目(縣級),通過村民自籌、銀行貸款、爭取政府扶持等方式,籌措資金43萬余元創辦拉多蘇卡藥香廠專業合作社,制作銷售藥香系列產品。

拉多蘇卡藏香成品 阿音娜攝

2020年,扎村為了降低藥香生產原材料成本,探索產業鏈向上游延伸,在老扎村的荒地上建設藏藥材基地,種植桃兒七、藏木香、紫茉莉、當歸、黃精等藥材,并重點培育桃兒七這一種植藥材,與西藏農科院攜手首次在朗縣開展育苗試驗,2023年成功培育桃兒七幼苗10萬余株,次年拉多鄉將7個村組織起來,實行“聯村聯建”模式種植桃兒七140余畝、10萬余株,由扎村供苗和收購成熟藥材,在為奇正藏藥等制藥企業直接供貨的同時,一部分桃兒七作為原材料直接供給合作社生產,由此打通了“產、供、銷”三大環節,2024年僅出售苗木及桃兒七藥材,實現收入40余萬元。

蘇卡藥香廠自主培育原材料——桃兒七 阿音娜攝

蘇卡藏香,非遺傳承,香飄朗縣,如今更成為扎村鄉村振興的頂梁柱。

三個鏡頭,只是六十載西藏文化傳承發展的一個瞬間。青藏高原非物質文化遺產是多民族優秀文化交融的產物。西藏自治區成立60年來,高度重視各民族傳統文化的保護、傳承和發展,不斷提升公共文化服務質量,通過實施健全非遺名錄體系、強化政策體系建設等多項措施,西藏非遺保護事業取得了突出成績,從基礎薄弱走向體系健全、從單純保護走向保護利用協調發展,不僅有效守護了中華民族珍貴的文化遺產,維護了國家文化安全和意識形態安全,也極大增強了西藏各族人民的中華文化認同感和民族自豪感,為鑄牢中華民族共同體意識提供了堅實支撐。

(作者阿音娜系中國藏學研究中心歷史研究所研究員)

版權所有 中國藏學研究中心。 保留所有權利。 京ICP備06045333號-1

京公網安備 11010502035580號 互聯網宗教信息服務許可證編號:京(2022)0000027