在中華文明的壯闊長(zhǎng)卷中,古老傳說(shuō)如同深埋地底的根脈,默默滋養(yǎng)著文化的參天巨樹(shù)。在眾多根脈中,“姜嫄履巨人跡而孕”的故事,就恰似一條虬結(jié)盤繞的主根。

《詩(shī)經(jīng)?大雅?生民》中記載:“厥初生民,時(shí)維姜嫄。生民如何?克禋克祀,以弗無(wú)子。履帝武敏歆,攸介攸止,載震載夙。載生載育,時(shí)維后稷。”

寥寥數(shù)語(yǔ),講述了帝嚳元妃姜嫄踏巨人足跡感孕,生下周族始祖——后稷的傳奇。

這個(gè)傳說(shuō)就像一面棱鏡,不僅折射出中華先民對(duì)生命起源的浪漫想象,更透露了青藏高原與中華文明血脈相連的遠(yuǎn)古訊息。

(一)傳說(shuō)背后的部族淵源

“姜”姓與“羌”人的密切關(guān)聯(lián),是解開(kāi)青藏高原與中華文明淵源的第一把鑰匙。

《說(shuō)文?羊部》中對(duì)羌的解釋是:“羌,西戎牧羊人也。”甲骨文中大量出現(xiàn)的“羌”字,是中國(guó)有關(guān)人類族號(hào)最早的記載之一,這表明古羌人在華夏文明發(fā)端時(shí)期極為活躍。

著名歷史學(xué)家徐中舒認(rèn)為:“夏王朝的主要部族是羌,根據(jù)由漢至?xí)x五百年間長(zhǎng)期流傳的羌族傳說(shuō),我們沒(méi)有理由再說(shuō)夏不是羌。”這一論斷將青藏高原邊緣的古羌人部落與中原早期文明緊密聯(lián)系起來(lái)。

而“姜”作為古羌人的姓氏,在甲骨文中與“羌”字形相近,學(xué)界普遍認(rèn)為二者同源,皆指活動(dòng)于西北高原的游牧部族。姜嫄作為“有邰氏女”,其部族活動(dòng)范圍與古羌人聚居區(qū)高度重合。

姜嫄之子后稷作為農(nóng)神教民耕種的傳說(shuō),實(shí)則反映了游牧與農(nóng)耕文明的交融——古羌人從青藏高原向黃土高原遷徙過(guò)程中,既保留了游牧特質(zhì),又吸收了農(nóng)耕技術(shù),最終成為華夏民族的重要源頭。

▲稷山稷王廟。(圖片來(lái)源:運(yùn)城新聞網(wǎng))

此外,《新語(yǔ)》(西漢陸賈著)、《史記》等眾多文獻(xiàn)中“大禹出于西羌”的記載,進(jìn)一步強(qiáng)化了青藏高原與中原的聯(lián)系。《蜀王本紀(jì)》更具體指出其誕生地為“汶山郡廣柔縣石紐”,此地正處于青藏高原東緣。

大禹作為古羌人杰出的部落領(lǐng)袖,他的誕生地與活動(dòng)軌跡,深刻地反映出青藏高原地區(qū)在中華文明起源過(guò)程中的重要地位。大禹治水的傳說(shuō)雖充滿神話色彩,但在治水過(guò)程中展現(xiàn)出的堅(jiān)韌不拔、智慧勇敢的精神,成為中華民族精神的重要源泉。這也意味著青藏高原地區(qū)的古羌人,積極參與到了中華文明早期的構(gòu)建之中,為中華民族的發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。

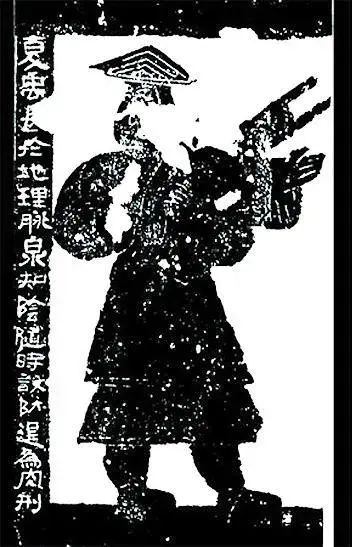

▲武梁祠夏禹畫像。(圖片來(lái)源:中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)微信公眾號(hào))

(二)卡若遺址:考古實(shí)證中的文明關(guān)聯(lián)

如果說(shuō),傳說(shuō)與古籍記載為我們勾勒出了青藏高原與中華文明淵源的大致輪廓,那么考古發(fā)現(xiàn)則為這一淵源提供了堅(jiān)實(shí)的實(shí)物證據(jù)。

位于青藏高原東部的昌都卡若遺址,便是解鎖兩地文明深度交融的第二把鑰匙。當(dāng)我們將這把鑰匙插入歷史的鎖孔,轉(zhuǎn)動(dòng)出的是青藏高原與黃河流域在居住模式、經(jīng)濟(jì)交流、精神信仰等層面的深刻關(guān)聯(lián)。

卡若遺址位于西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū),是新石器時(shí)代一處重要的聚落遺址,距今約5300至4300年間。遺址文化層堆積深厚且連續(xù),證實(shí)了早在四五千年前,人類已在青藏高原腹地形成穩(wěn)定居落,打破了“高原腹地史前無(wú)農(nóng)耕文明”的傳統(tǒng)認(rèn)知。

▲卡若遺址石砌建筑遺跡。(圖片來(lái)源:西藏自治區(qū)文物保護(hù)研究所微信公眾號(hào))

卡若遺址中發(fā)現(xiàn)的圓形或方形半地穴房屋與紅燒土墻壁,正是馬家窯文化系統(tǒng)中傳統(tǒng)的居屋形式。并且,某些房屋居住面的紅燒土下鋪設(shè)了木條,這與西安半坡仰韶文化24號(hào)房屋遺址(距今約6000年前)內(nèi)鋪設(shè)木板的情況相似,反映了在建筑技術(shù)、居住理念上,青藏高原受中原文明影響所呈現(xiàn)出的傳承性。

卡若遺址中出土的碳化粟米更是意義非凡。粟米原產(chǎn)于黃河流域,是華夏先民最早馴化和種植的農(nóng)作物之一。卡若遺址中碳化粟米的出現(xiàn),與黃河中上游仰韶、馬家窯文化的粟作農(nóng)業(yè)一脈相承,表明中原地區(qū)的旱作農(nóng)業(yè)技術(shù)已通過(guò)橫斷山區(qū)的河谷通道傳入青藏高原,意味著青藏高原與中原地區(qū)在農(nóng)業(yè)文明發(fā)展進(jìn)程中存在緊密關(guān)聯(lián)。

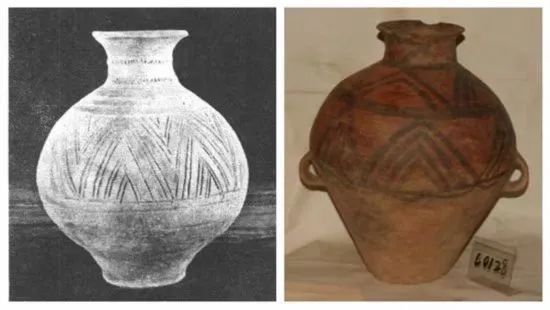

此外,卡若遺址中發(fā)現(xiàn)的打制石器與磨制石器,在馬家窯等同期文化中均有對(duì)應(yīng)發(fā)現(xiàn),遺址出土的陶器及陶片,無(wú)論從器型還是從繪制彩紋的方法來(lái)看,均顯示出與黃河上游以馬家窯為代表的新石器文化基本屬同一風(fēng)格類型。

▲卡若傳奇:一只陶罐的自述。(視頻來(lái)源:中國(guó)民族報(bào))(點(diǎn)擊圖片播放視頻)

▲左圖為卡若遺址出土的陶罐。(圖片來(lái)源:翻拍自《昌都卡若》考古發(fā)掘報(bào)告);右圖為甘肅馬家窯文化三角折線紋彩陶壺。(圖片來(lái)源:馬家窯文化官網(wǎng))

昌都卡若遺址的發(fā)現(xiàn),與遠(yuǎn)古史記載相互印證,共同構(gòu)建起了青藏高原與中華文明淵源的堅(jiān)實(shí)橋梁。從粟作農(nóng)業(yè)的傳播到建筑技術(shù)的借鑒,從紋飾符號(hào)的共享到生產(chǎn)工具的技術(shù)關(guān)聯(lián),多層次的文化共性表明,早在史前時(shí)期,青藏高原就已通過(guò)橫斷山區(qū)的天然廊道,與黃河流域形成了密切的文明關(guān)聯(lián)。

(三)地理稟賦:東向發(fā)展的歷史必然

無(wú)論是古老的神話傳說(shuō),還是確鑿的文物實(shí)證,都揭示了青藏高原文明與中原文明的深刻聯(lián)系,而這種深刻聯(lián)系,實(shí)乃地理稟賦的必然造就。

青藏高原獨(dú)特的地理格局,深刻塑造了其文明發(fā)展的方向。在古代,交通條件極為有限。在青藏高原西部,是高聳的山脈與廣袤的荒漠,與西亞、中亞等地的交流困難重重。南部,喜馬拉雅山脈宛如一道不可逾越的天塹,阻擋了與南亞地區(qū)的大規(guī)模交往。北部,是茫茫的高原和沙漠,與蒙古高原等地的聯(lián)系也受到諸多限制。

▲從高空俯瞰青藏高原連綿的山脈。(圖片來(lái)源:中國(guó)西藏網(wǎng)趙耀攝)

然而,青藏高原東部地區(qū)呈現(xiàn)出截然不同的地理特質(zhì):瀾滄江、金沙江、雅礱江等江河深切形成的河谷地帶,如同一道道天然走廊,將青藏高原與黃河、長(zhǎng)江流域緊密相連。這些河谷地帶,地形相對(duì)平坦,水源豐富,有利于人類的遷徙與文化的傳播。

這種地理特點(diǎn),決定了高原文明必然呈現(xiàn)東向發(fā)展的趨勢(shì)。

從史前時(shí)期開(kāi)始,黃河上游的族群便通過(guò)河湟谷地、橫斷山區(qū)向高原遷徙。羌人等部落也通過(guò)這些河谷通道,與黃河流域的華夏先民進(jìn)行著頻繁的交流。他們學(xué)習(xí)中原地區(qū)的農(nóng)業(yè)技術(shù)、手工業(yè)技藝,同時(shí)也將自己獨(dú)特的文化元素傳播到中原地區(qū)。

隨著時(shí)間的推移,這種東向的交流日益頻繁,逐漸成為青藏高原文明發(fā)展的主要方向。從卡若遺址中可以明顯看出,其文化特征更多地受到了黃河流域文明的影響。這種文明的東向發(fā)展,使得青藏高原地區(qū)與中原地區(qū)在經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等各個(gè)方面的聯(lián)系越來(lái)越緊密,最終成為中華文明多元一體格局中不可或缺的一部分。

▲西藏昌都卡若遺址全貌。(圖片來(lái)源:長(zhǎng)江網(wǎng)王箏攝)

無(wú)論是族源記載還是考古實(shí)證,都揭示出雪域高原與中原文明的歷史淵源,不僅是地理空間中的交往,更是文明基因的共生,并貫穿于中華民族形成與發(fā)展的全過(guò)程,而青藏高原作為中華文明重要源頭之一的地位也得到了充分證實(shí)。

回望這段雪域?qū)じ茫甑慕蝗诿}絡(luò)越發(fā)溫暖清晰:無(wú)論地理如何遼遠(yuǎn),歷史如何變遷,青藏高原與中原大地,始終同氣連枝,共生于中華文明根系之中。

(來(lái)源:道中華,作者才讓扎西系中央民族大學(xué)民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院2024級(jí)民族學(xué)專業(yè)博士研究生,蘇發(fā)祥系中央民族大學(xué)民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師)??

版權(quán)所有 中國(guó)藏學(xué)研究中心。 保留所有權(quán)利。 京ICP備06045333號(hào)-1

京公網(wǎng)安備 11010502035580號(hào) 互聯(lián)網(wǎng)宗教信息服務(wù)許可證編號(hào):京(2022)0000027