在青藏高原的雪山圣湖之間,時光的褶皺里藏著中華文明的多元密碼。當鏡頭對準這片神奇的土地,每一格影像都在訴說超越文字的文明敘事——它是《中央人民政府和西藏地方政府關于和平解放西藏辦法的協議》簽訂時的莊嚴神情,是古格宣舞面具上凝固的千年滄桑,是復興號穿越雅魯藏布江峽谷的流動光影。作為中國民族區域自治制度成功實踐的鮮活樣本,西藏自治區成立60年來的滄桑巨變,在影像資料中凝結為可觸摸的歷史肌理。這些由像素與光束編織的視覺檔案,不僅是對雪域高原社會變革的忠實記錄,更是解碼藏學研究的秘密鑰匙——它們以直觀的時空切片重構歷史記憶,以技術賦能激活文化基因,在國際話語場中建構真實立體的中國敘事,最終在數字文明的浪潮中,為中華民族共同體意識的培育提供了跨越維度的認知圖譜。

2025年適逢西藏自治區成立60周年。作為中國民族區域自治制度成功實踐的典范,西藏在過去一甲子的歲月里實現了社會制度的根本性變革和經濟文化的跨越式發展。在這一歷史進程中,影像資料(包括靜態攝影、動態影像、遙感數據及數字化檔案等)不僅客觀記錄了西藏的社會變遷,更因其直觀性、實證性和可重復驗證性,逐漸成為藏學研究中不可或缺的重要史料類型。在數字化時代,影像資料的價值愈發凸顯,成為研究西藏社會變革、文化傳承、經濟發展的重要載體。

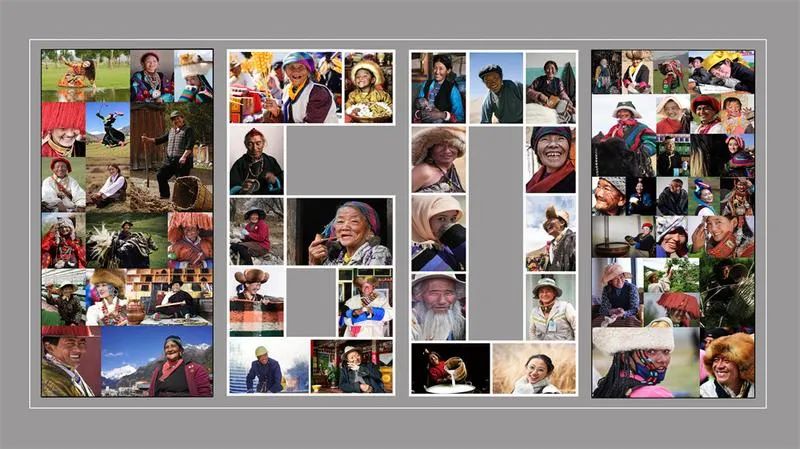

“扎西德勒”第五屆西藏網絡影像節參賽作品:卓·丹增曲培 《藏鄉笑韻六十章》

一、影像文獻的歷史景深:文明脈絡的視覺補遺

歷史曾被人說成是任人打扮的小姑娘,那是因為文字可以不斷地改寫歷史。但科學技術的發展,卻終于使得許多歷史真相和豐富的側面保存了下來。從這個意義上看,影像可以說是形象的歷史,它將逝去的一切定格為一個個永恒而真實的瞬間,讓我們在溫故中重新打量歷史,重新認識我們原先自認為已經認識或熟悉的人和事。

相較于傳統文獻史料,影像資料具有獨特的時空定格特性,能夠記錄歷史變遷,見證發展成就。中國藏學研究中心圖書館館藏的縮微膠片為學者查閱年代久遠的《人民日報》《西藏日報》等報刊資料提供了極大的便利。中國藏學研究中心西藏文化博物館利用記錄了西藏和平解放、民主改革等重大歷史事件的相關影像,如《豐功偉業——慶祝西藏和平解放 70周年特展》中的格達活佛相關照片、1959年給解放軍送信被叛亂分子挖去雙眼的布德的照片,以及民主改革中桑登分到土地的照片等,直觀地展現了西藏歷史發展的關鍵節點和重要人物,同時還發揮了社會教育職能。中國藏學研究中心還收藏了康噶?崔臣格桑教授捐贈的上世紀90年代進藏調研影像資料,以及出版的《喜馬拉雅——山水人文的影像探尋》一書中收錄的3000多張展示青藏高原自然地理、歷史人文的照片等。西藏檔案館收藏的1959年民主改革前的歷史照片與今天的現代化城市影像對比,直觀展現了西藏基礎設施、民生改善、文化繁榮等方面的巨大進步,為研究者提供了封建農奴制與社會主義新西藏的直觀視覺證據。此類第一手影像材料有效彌補了文字記載在空間再現方面的局限性。自1965年西藏自治區成立以來,影像資料真實記錄了西藏從封建農奴制社會到社會主義社會的跨越式發展。又如紀錄片《西藏今昔》等作品,通過影像敘事,讓觀眾深刻感受到西藏60年來的滄桑巨變。

二、政治文明的影像檔案:制度實踐的視覺注腳

西藏的政治現代化進程在影像中呈現清晰脈絡。1965年自治區成立大會的新聞紀錄片中,有三組鏡頭具有標志性意義:其一,藏族代表手持藏漢雙語選票莊嚴投票,票面上“中華人民共和國西藏自治區”的燙金字體與選民指尖的老繭形成質感對比;其二,會場上并列懸掛的五星紅旗與“團結建設新西藏”標語,凸顯民族區域自治制度的憲法屬性;其三,時任西藏自治區籌備委員會第二副主任委員張國華的講話影像,同步呈現藏語同聲傳譯的字幕畫面,見證了語言平等政策的早期實踐。鏡頭捕捉的不僅是瞬間,更是文明轉型的基因密碼,此類影像構成了“制度可視化”的研究樣本。

三、經濟騰飛的視覺史詩:跨越發展的時空切片

影像資料對西藏經濟變遷的記錄,呈現出從“搶救性記錄”到“發展性敘事”的轉變。1978年羊八井地熱電站建設影像中,轟鳴的鉆機與建設者裹滿塵土的笑臉,成為改革開放初期西藏工業探索的縮影;2006年青藏鐵路通車紀錄片《天路》,以航拍鏡頭展現列車穿越可可西里的震撼場景,單鏡頭中藏羚羊遷徙與鋼鐵巨龍并行的畫面,成為生態保護與經濟發展平衡的經典意象。至2021年拉林鐵路開通,4K航拍視頻精細呈現復興號穿行于雅魯藏布江峽谷的細節——隧道壁上的藏式吉祥紋樣與車內智能供氧系統的對比鏡頭,隱喻著傳統與現代的有機融合。數據層面,影像中的城市天際線更迭增添說服力。1980年拉薩市區最高建筑為3層藏式樓房(影像中布達拉宮背后僅有零星低矮建筑),而2024年納金路CBD的摩天大樓群影像,與同期GDP突破2764億元的數據形成視覺數字互證。

“扎西德勒”第五屆西藏網絡影像節參賽作品:格桑羅布 《馬背上的幸福傳承》

四、文化傳承的影像基因:從瀕危搶救到創新再生

西藏文化包含藏語言文字、藏傳佛教、唐卡繪畫、藏醫藥、藏戲、格薩爾史詩等獨特元素,是中華文化多元一體格局中不可替代的組成部分。西藏文化的多元性決定了影像記錄的復雜性,而西藏保護非物質文化遺產的實踐展現了從“被動保存”到“主動創造”的完整鏈條。

非遺保護的影像考古是瀕危文化的搶救性記錄。例如,被譽為“東方史詩”的《格薩爾王傳》是世界上最長的史詩之一,其傳承保護有助于延續人類口頭與非物質文化遺產的生命力。2022年西藏大學藏學研究所(珠峰研究院)啟動《格薩爾》錄制工作,通過4K超高清技術對格薩爾史詩演述進行的全息記錄,為研究藏族口傳文學提供了范式樣本。20世紀80年代的民間文化普查堪稱西藏非遺保護的“影像考古”工程。當時,阿里地區文化工作隊用16mm攝影機記錄的古格宣舞,成為這一千年舞種的“基因檔案”。影像顯示,舞者身著的金絲錦緞藏袍(局部繡有古格王朝徽記)、頭戴的“江噶爾”面具(雙眼處留有觀察孔的獨特設計),與今日舞臺上的演繹形成鮮明對比——2020年國家級傳承人卓嘎的數字化記錄中,團隊采用8K攝像機捕捉其手指顫動的細節,配合動作捕捉技術生成三維模型,實現了從“影像記錄”到“數字孿生”的升級。從非遺普查影像中,經數字化處理的部分資料通過AI圖像識別技術分析,可以初步提取出具有地域特色的民間服飾紋樣特征。這些可視化數據與傳統田野調查資料形成互證,為藏族服飾文化研究提供新的圖像學佐證。這種從“原生態記錄”到“創造性轉化”的路徑,體現了西藏文化保護的深層邏輯,那就是不把文化放進博物館冷庫,而是讓它在數字熔爐中淬煉新生。

“扎西德勒”第五屆西藏網絡影像節參賽作品:萬秋蘭 《建設美麗西藏》

五、脫貧攻堅的人類學鏡頭:一戶一鏡頭的史詩建構

“脫貧攻堅”主題影像開創了藏學研究的新范式。山南市扎囊縣阿扎村的變遷被記錄為“一戶一檔”的影像志。2013年:建檔立卡戶次仁家的土坯房影像,墻面裂縫中漏進的光線勾勒出昏暗室內的酥油茶壺與缺角的《格薩爾》抄本;2018年:光伏新村搬遷影像,次仁女兒在新居內用智能手機觀看藏語版《厲害了,我的國》;2023年:電商直播影像,次仁妻子對著手機鏡頭展示手工編織的氆氌,身后的智能屏實時顯示訂單來自全國23個省份。這類微觀敘事突破了傳統學術研究的宏大框架,有人說:“手機鏡頭里的脫貧故事,比GDP數字更能揭示發展的溫度。”每個脫貧村1張今昔對比的照片,構成了“精準扶貧”的視覺辭典。

六、國際話語的影像突圍:從文化他者到主體敘事

西方對西藏的影像敘事曾長期被“東方主義”濾鏡主導。1921年英國探險家喬治?馬洛里拍攝的珠峰影像,將西藏塑造為“神秘的地理邊疆”;1997年好萊塢電影《西藏七年》則延續了“香格里拉”虛無縹緲的想象。中國學界和傳媒界的影像實踐,正是對這種扭曲敘事的系統性回應與有效駁斥。如中國西藏文化保護與發展協會、中國藏學研究中心聯合打造的《援藏故事》,展現黨中央作出對口支援西藏這一重要戰略決策的歷史過程,感知西藏跨越千年實現歷史性變革的偉大成就,以及廣大干部群眾響應號召投身高原,為維護祖國統一和民族團結作出積極貢獻的感人事跡。《第三極》《西藏天空》等,以真實、客觀的視角向世界展示西藏的發展成就和民族文化。紀錄片《輝煌中國》的第四集《綠色家園》讓我們直觀感受我們黨對生態環境保護的重視,環境的改善和對動物的保護,見證了生命永續的奇跡在阿里地區不斷發生。2023年《西藏自治區民族團結進步模范區創建條例》立法調研影像中,基層群眾圍坐討論的場景,展現了全過程人民民主在雪域高原的生動實踐。新時代聚焦法治進步的影像則體現了我國在西藏地方治理政治文明的見證。這些影像既是反駁謠言的視覺證據鏈,也體現了公共外交的影像新機制,標志著西藏影像話語權的根本性提升。

實踐證明,影像資料在藏學研究中有著獨特的價值,它既是雪域高原自然環境的光影投射,也是社會變革的刻寫載體,更是中華民族共同體意識的建構工具。當1951年的和平解放影像與2025年的VR課堂畫面在數字檔案中相遇,當古格宣舞的原生態記錄與藏戲的元宇宙演繹形成對話,影像早已超越“史料”的范疇,成為文明傳承的基因圖譜。在這個意義上,解碼影像資料的過程,本質上是在光影和定格中尋找中華民族多元一體的精神密碼,是在歷史與未來的交匯處,構建屬于新時代的西藏敘事。影像資料不僅是藏學研究的重要工具,更是西藏發展進步的真實見證。在西藏自治區成立60周年的歷史節點上,我們應當充分利用現代影像技術,進一步挖掘、整理和研究西藏的歷史與現狀,向世界展示一個真實、立體、全面的新西藏。未來,隨著量子成像、全息投影等技術的發展,影像資料必將在鑄牢中華民族共同體意識、構建中國藏學話語體系方面發揮更大作用,助力西藏在新時代書寫更加輝煌的篇章。

(來源:中國網,作者肖維霖系中國藏學研究中心當代研究所副研究員 )

版權所有 中國藏學研究中心。 保留所有權利。 京ICP備06045333號-1

京公網安備 11010502035580號 互聯網宗教信息服務許可證編號:京(2022)0000027