青海省烏蘭縣泉溝一號墓出土王冠保護修復工作由科技考古與文化遺產保護重點實驗室子實驗室——文物保護修復實驗室承擔。作為國內最早以科學研究為指導思想的文物保護修復機構,文物保護修復團隊如同“考古醫院”的全科醫生,曾先后參與了安陽殷墟、洛陽二里頭、襄汾陶寺、江西海昏侯墓、貴州遵義土司墓等重要考古遺址出土文物的“搶救和修復手術”。從“病害”診斷到“手術”方案,從材料研發到精密修復,構建了全流程保護修復技術體系,位列國內文物修復技術第一梯隊。

吐蕃時期王冠,出土于青海省海西州烏蘭縣泉溝墓地。經國家文物局批準,2018年起,中國社會科學院考古研究所、海西州民族博物館、烏蘭縣文體旅游廣電局聯合對泉溝一號墓進行了發掘工作。聯合考古隊在泉溝一號墓有了令人震驚的發現:這是青藏高原首座吐蕃時期壁畫墓,更在密封暗格中出土了一頂具有重大研究價值的吐蕃時期王冠。

青海自古以來就是多民族聚居地,西晉末年(329),鮮卑慕容氏聯合鮮卑人和羌人建立吐谷渾政權,成為當時我國西北地區眾多割據政權之一。唐朝初年,吐谷渾歸附唐朝,公元663年被吐蕃所滅。據文獻記載,吐蕃征服吐谷渾地區后,仍然保留了吐谷渾原有的王室體系。泉溝一號墓的主人應該與當時的王室有密切關系,很可能就是王室成員之一。墓葬表現出唐朝文化和吐蕃文化的雙重影響,對于研究青海地區多民族交往交流交融的歷史具有重要意義。

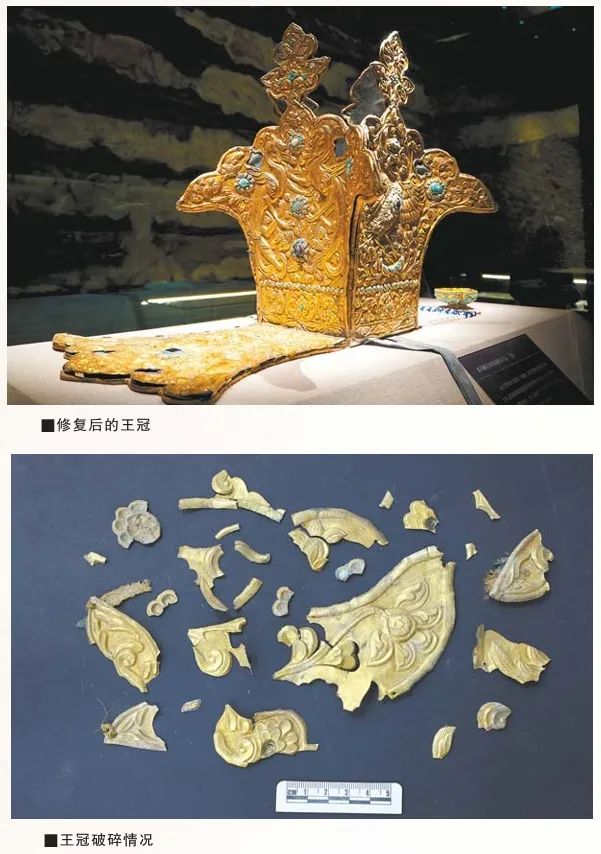

這頂王冠,歷經千年歲月,出土時幾乎“支離破碎”,整體發生嚴重的腐蝕劣化。一是王冠的金屬胎體脆弱到了極點,厚度不足200微米,差不多就是3張A4紙那么薄,輕輕一碰就會斷裂;二是王冠前方垂墜的冕旒寶石串珠形制湮滅,原本模樣已完全無法辨識,紡織品內襯嚴重損壞,完全喪失結構穩定性,存在嚴重的保存風險。可以說,保護修復工作面臨的技術難度直接“拉滿”。

面對“多材質、高脆弱、強腐蝕”三重難題,文物保護修復團隊借鑒“考古地層學”理念,利用多學科技術手段,通過文物清理與保護性拆解,對王冠各部件本體結構、疊壓組合關系、文物材質、工藝信息進行準確分析和記錄;在文物病害和腐蝕分析的基礎上,進行保護材料和修復方法的研究;結合前兩步工作,對王冠的多材質構件連接組合關系進行復原研究,開啟了一場精密的“文物手術”。

在之前圍繞貴州土司墓出土金銀器的保護修復工作中,文物保護修復團隊建立起一套具有獨立知識產權的保護修復方法,并獲得全國十佳文物藏品修復獎。

針對泉溝一號墓王冠胎體極薄、嚴重腐蝕糟朽的新問題,文物保護修復團隊通過系統整合多學科技術手段,不斷深化創新,形成以點焊和激光焊配合多步焊接為核心的系統化保護修復技術路線,并創新研發出針對金銀合金、鎏金質文物的專用補配修復方法。楊巍和李其良兩位團隊成員做了大量工作,正在申請發明專利。針對糟朽的紡織品,王丹副研究員創新使用桑蠶絲弱化襯布加固及覆紗夾持針線法,精準復原并復制紡織品形制。

由于長期埋藏,王冠額前垂墜的珍珠冕旒串珠已經散落如沙,文物保護修復團隊借助X光透射成像、平板CT、超景深顯微定位分析等無損技術手段進行分析研究,并在室內清理過程中識別保留原始結構的局部單元,明確記錄每一顆珠飾的排列順序與連接關系,最終將2582顆珠飾一一準確歸位。這是目前通過科學發掘、保護修復,準確復原的編串結構中最為復雜、單體珠飾數量最多的古代禮儀性珠串組合。

經過上萬次的精密焊接,王冠和冕旒的形制與精美紋飾得到恢復,高原絲路文明之冠再次煥發千年前的絢爛光彩。

當王冠以“翼龍昂首、立鳳振翅、雙獅護佑”的完整姿態亮相時,這項文物修復工作已呈現出它的三重意義。首先,文物保護修復團隊取得了技術上的突破。通過自主研發的全流程保護修復技術體系,首次完整復原吐蕃時期復合材質王冠,實現脆弱復合質文物修復領域的重要突破。其次,修復完成的王冠講述著歷史證言。龍紋、冕旒源自中原文化,立鳳、雙獅造型帶有中亞風格,印證青海“高原絲路樞紐”的文明交流融合特質。最后,王冠給人們帶來時代啟示。這件“唐蕃共融之冠”,生動詮釋了中華民族多元一體的歷史進程,為鑄牢中華民族共同體意識提供了鮮活物證。

每一件文物都是文明的信使。文物保護修復團隊復原的不僅是一頂王冠,更是唐蕃古道上的文化記憶,是中華民族兼收并蓄的精神密碼。未來,文物保護修復實驗室將繼續以科技為筆、以匠心為墨,讓更多沉睡的文物“開口講述”中華民族交流交融的動人故事。

(來源:《中國社會科學報》2025年6月3日第2版,作者黃希單位:中國社會科學院科技考古與文化遺產保護重點實驗室。轉載本文僅供讀者交流使用,文章觀點不代表本公眾號觀點)

版權所有 中國藏學研究中心。 保留所有權利。 京ICP備06045333號-1

京公網安備 11010502035580號 互聯網宗教信息服務許可證編號:京(2022)0000027