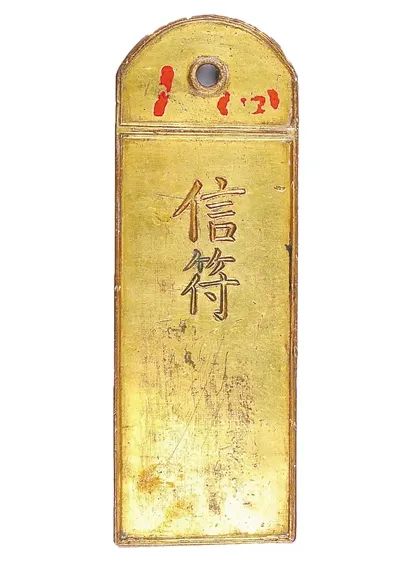

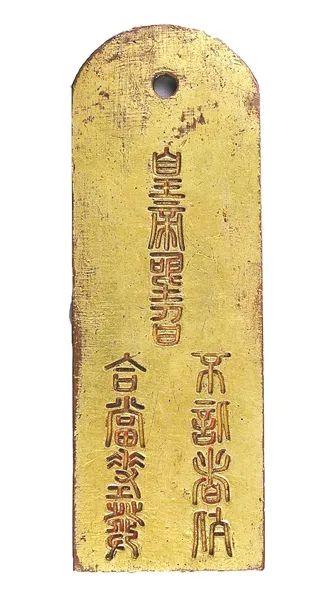

明代金牌信符。青海省貴德縣博物館藏

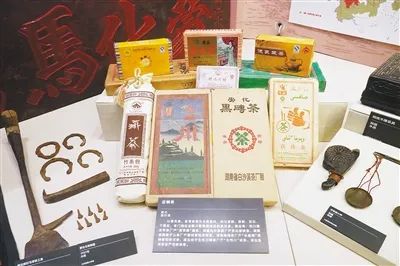

鑄牢中華民族共同體意識文物古籍展上展出的現代邊銷茶。王琪攝

位于四川雅安名山區的茶馬司遺址。來源:名山區人民政府網站

上世紀50年代,考古學者在青海省貴德縣文化館一堆看似不起眼的雜物中,發現了一塊斑駁的銅片。銅片只有一把尺子大小,上面刻著“皇帝圣旨,合當差發,不信者斬”的文字。原來,這是明代茶馬互市所用的金牌信符。

金牌信符的基本使用方法和虎符相似,但不能用來調兵,而是明王朝和游牧部落以茶換馬的重要信物。在明代,茶馬互市竟然要通過金牌信符作為信物才能進行,足見明王朝對這項交易的重視程度。

金牌里面藏秘密

明朝初立之際,在北部邊疆地區與元朝殘余勢力沖突不斷,戰馬作為軍事戰略物資尤為重要。西部地區以其豐富的馬匹資源,成為明王朝解決戰馬短缺問題的重要依托。

洪武二十五年(1392)三月,尚膳太監而聶、司禮太監慶童等人奉朱元璋之命前往河州(今甘肅臨夏)、西寧等地衛所,動員當地百姓向朝廷進獻馬匹,并許諾以茶葉為酬。而聶等人召見了必里千戶所的游牧部落民眾,傳達了朝廷的旨意,最終獲得一萬多匹駿馬,朝廷也依諾賞賜獻馬部眾30萬余斤茶葉。

此次在河湟地區征馬的成功,讓朱元璋十分滿意。但此后有個別官員假借皇命,騙征馬匹,為此,明王朝開始實施金牌納馬制。

金牌分為陽文牌和陰文牌,陽文牌藏于明內府,陰文牌發給諸少數民族游牧部落。進行茶馬貿易時,以陽文牌與陰文牌勘合驗證無誤,才可交易。當時,朱元璋敕令打造了41面金牌信符,貴德縣發現的信符便是其中一面。

據《明太祖實錄》記載,洪武二十六年(1393)八月,西番思曩日等部族向朝廷歸順,進獻了130匹馬。朝廷給予了他們金牌信符,并賞賜華美衣服。

金牌信符的頒發使“以馬代賦”的制度更加完善,有效制約了官員和地方茶馬走私的情況。后來由于茶馬比價懸殊等原因,金牌信符也逐漸失去了作用。

茶馬交易成勝景

“加察熱!加霞熱!加梭熱!”這是在藏族聚居地區廣為流傳的一句茶諺,意思是“茶如血!茶如肉!茶如生命!”體現出藏族民眾對茶的珍視。

青藏高原海拔高、氣候寒冷,居民飲食結構偏重牛羊肉和乳制品。當地果蔬稀缺,加之肉奶等高脂高蛋白食物消化負擔重,易引發便秘、消化不良等問題。在此背景下,茶葉以其獨特的保健功能,成為牧民補充維生素、調和油膩的不可或缺之物,進而催生了市場對茶葉的旺盛需求。

明王朝承襲了唐宋茶馬貿易傳統,并寄予其更多政治職能,頒布了一系列律令保障茶馬貿易有序進行。如,明朝繼承了宋朝的“榷茶”。“榷”是獨木橋的意思,“榷茶”即指茶葉的專營專賣。政府于茶葉產區特設茶課司,負責統一收購茶葉。北宋熙寧年間(1068—1077),由于作戰需要大量戰馬,朝廷在四川設立提興茶馬司,負責從事茶的收購和以茶易馬工作。明王朝同樣延續了這一做法。

洪武五年(1372),朝廷在秦州(今甘肅天水)設立了第一個茶馬司,專門管理茶馬交易,保證茶馬互市的實施。《大明律》明確了茶葉由政府專賣,對茶葉貿易管制更嚴厲,但也使茶馬貿易更加規范化、制度化。當時,商人販茶必須持有“茶引”。“茶引”相當于政府頒發的茶葉販運許可證。茶商要獲得“茶引”,就需要向政府繳納稅款,即“納錢請引”。一道“茶引”需納錢一千余文,一引可購茶100斤。此外,明王朝通過強有力的政治手段,逐步建立起諸如批驗、茶倉、茶運所等一套專門執行茶馬貿易的機構,確保以茶易馬活動正常運轉。

可以看出,茶馬互市在明朝快速發展,除了農耕地區與游牧地區經濟上互補的需要,更離不開政治制度的推動,這從根本上改變了茶馬互市興起之時作為民間自由貿易的特質,推動了茶馬互市在明朝達到巔峰。

值得一提的是,隨著茶葉貿易的興起,朱元璋還推行了茶葉改革。他下令廢除團茶,改貢葉茶(散茶),并改變制茶方式,把蒸青法改為炒青法,從而將“忙活一小時,喝茶一分鐘”的復雜程序簡化,更多的普通百姓也能享受飲茶之趣,進而使飲茶文化走進大眾、深入大眾。

茶道興盛余香遠

明朝時期,政府不僅設立眾多茶馬驛站,還開辟了龍安、松成、西寧等茶馬貿易路線。隨著滇藏茶馬古道貿易日益繁榮,政府和民間紛紛修路,交通狀況顯著改善,也促進了各地群眾之間的溝通交流。

為滿足交流需要,出現了眾多充當翻譯與中介角色的“通事”與“牙人”,有效緩解了以往溝通障礙造成的交往不暢的困境。漢族商賈與少數民族商人雙向流動與多民族混居現象屢見不鮮。

交通便利與語言互通,不僅鞏固了茶葉與馬匹作為核心交易品的地位,也促使中原的谷物、鐵具、紙墨、典籍、醫藥、樂器等各種商品源源不斷涌入青藏高原。同時,高原上的毛皮、蟲草等特產也涌入中原腹地。這個交易過程極大地豐富了各地經濟生活,也促進了各民族文化交融。

在康定、巴塘、甘孜、昌都等地,既有金碧輝煌的藏傳佛教寺院,也有關帝廟、川主宮、土地祠、道觀等具有中原文化色彩的建筑,有的地方還有清真寺,這些都成為各民族文化互鑒融通的見證。可以說,茶馬貿易增進了中原與邊疆民族地區之間的聯系,促進了各民族血脈相融、信念相同、文化相通、經濟相依、情感相親,對維護大一統、增強中華民族凝聚力起到重要作用。

(來源:《中國民族報》2025年3月14日第8版,作者任媛、胡艷霞單位為大連民族大學中華民族共同體學院)

版權所有 中國藏學研究中心。 保留所有權利。 京ICP備06045333號-1

京公網安備 11010502035580號 互聯網宗教信息服務許可證編號:京(2022)0000027