【內容摘要】鑄牢中華民族共同體意識的成效取決于黨的領導是不是堅強有力,特別是鑄牢中華民族共同體意識的各項具體支撐工作是不是堅持了黨的集中統一領導,這也是鑄牢中華民族共同體意識的集中統一路徑的內涵。作為黨集中統一領導鑄牢中華民族共同體意識的重要支撐工作之一,推進精準扶貧與鄉村振興的有效銜接是鑄牢中華民族共同體意識的著眼點、著力點與突破口及最佳典范與生動實踐。以西藏為例,在堅持黨的集中統一領導下,消除絕對貧困,夯實中華民族共同體的物質基礎,解決深度貧困,加強中華民族共同體的情感認同,銜接鄉村振興,豐富中華民族共同體的建構路徑,以生動實踐與顯著成效豐富鑄牢中華民族共同體意識的集中統一路徑的內涵。

【關鍵詞】鑄牢中華民族共同體意識;鄉村振興;集中統一;和諧民族關系

【作者簡介】邊巴拉姆,中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員、西藏大學政法學院兼職碩士生導師。劉榮飛,西藏大學政法學院碩士研究生。

【文章來源】《中華民族共同體研究》2022年第3期,注釋和參考文獻從略。本文系2020年度國家民委民族研究項目“西藏精準扶貧搬遷中婦女發展權的保障研究”(2020-GMF-029)的階段性成果。

正文

一、問題提出

鑄牢中華民族共同體意識能夠增進民族認同感、促進民族團結、為國家長治久安和實現中華民族偉大復興注入強大的精神力量。習近平總書記在第三次中央新疆工作座談會上強調,要以鑄牢中華民族共同體意識為主線,不斷鞏固各民族大團結,讓中華民族共同體意識根植心靈深處。鑄牢中華民族共同體意識對于更好地推進新時代西藏工作也具有至關重要的意義。習近平總書記在中央第七次西藏工作座談會上強調,要深刻認識到中華民族是命運共同體,促進各民族交往交流交融。其中最重要的一條,就是必須堅持黨的領導,長期堅持、全面落實新時代黨的治藏方略是做好西藏工作的根本遵循。2020年9月中共中央發布的《中國共產黨中央委員會工作條例》也提出過明確要求,尤其是作為基礎性條件“集中統一領導”,該條例在多處予以明確規定,如第一章第四條中規定“堅持黨對一切工作的領導,確保黨中央集中統一領導”,第二章第六條以及第八條也從不同的方面規定了黨中央的領導。

中國少數民族地區的大量例子充分表明,在中國社會中,樹立強烈的民族共同體認同“符合各民族的共同愿望”,它充分體現了56個民族對美好生活的向往和追求,與人民的美好愿望和幸福生活密切相關。從根本上講,人們對美好生活的需求正在被注入中國社區的意識中。而且,實踐證明,民族地區各項工作,只有在黨的集中統一領導下才能最終取得實質性進展和突破,而持續有效推進精準扶貧與鄉村振興的銜接則是鑄牢中華民族共同體意識的集中統一路徑的最佳典范與生動實踐。

西藏工作的有效推進重中之重在于以維護祖國統一、加強民族團結為著力點。這不僅是黨領導人民長久以來治藏穩藏興藏的成功經驗,更是新時代黨的治藏方略的重要內容之一。特別是黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央在堅定上述著眼點和著力點的基礎上,提出要將社會的持續健康發展、全面穩定作為新時期重要任務,從各方各面進行統籌工作,綜合發力,把反分裂斗爭的主動權緊緊抓在手中,夯實西藏民族團結的各項基礎,充分發揮中華民族凝聚力。鑄牢中華民族共同體意識、堅持維護祖國統一和加強各民族團結是不可分割、相互統一的一個整體,各族人民團結一致,西藏的和諧穩定才能得以維護、繁榮進步才能得以加強。

二、集中統一:鑄牢中華民族共同體意識的根本保障

鑄牢中華民族共同體意識作為中國特色社會主義事業的重要內容,其根本保障就是堅持中國共產黨在民族工作中的集中統一領導地位。堅持黨的集中統一領導,不僅是遵循根本法、保障憲法實施的要求,也是西藏解放后鞏固國家統一、維護民族團結歷史實踐的成功經驗。進入新時代以來,為中國特色社會主義事業布新局、開新篇,更加需要堅持黨的集中統一領導。

(一)堅持黨的集中統一領導是憲法的根本要求

首先,堅持黨的集中統一領導是憲法的根本要求。作為根本法的憲法不僅僅是治國安邦的總章程,而且集中體現了黨和人民的意志,是各種法律法規以及規章制度、政策制定的總依據。憲法序言中開宗明義地指出,黨將繼續領導中國人民,實現中華民族的偉大復興。這是對堅持黨集中統一領導的背景性敘述,強調歷史上是在堅持中國共產黨的集中統一領導的基礎上才完成了現代統一多民族國家的建構、完成了許多歷史性的成就,而且在未來進行各項事業,包括鑄牢中華民族共同體意識在內的過程中,中國共產黨的集中統一領導依然是根本性的保障。而在憲法總綱中則對黨的集中統一領導進行了制度性規定,憲法第一條中規定中國特色社會主義最本質的特征是中國共產黨領導,從法律層面進一步鞏固黨的領導地位。

中國共產黨作為我國執政黨,在政治生活中居于集中領導地位,其中央委員會統一領導各級黨組織和各級國家機構、各級愛國統一戰線組織,特別是在民族工作中、在對地方的領導和支持發展的過程中發揮著集中統一的領導作用。總之在西藏的鄉村振興事業中,推進鑄牢中華民族共同體意識過程中堅持黨的集中統一領導,是我國憲法的根本要求。

(二)堅持黨的集中統一領導是歷史成功經驗

堅持黨的集中統一領導,是西藏進一步覺醒中華民族意識和成功實現跨越式發展的歷史經驗。20世紀50年代,在推進人民解放戰爭進程下,西藏各族人民對于黨的信任不斷加強,更加熱烈擁護黨的集中統一領導地位,初步奠定了中華民族共同體意識在西藏地區不斷增強的重要基礎。1959年在中央的堅強領導下,西藏反動上層集團的粉碎和噶廈政府的解散,為西藏自治區籌備委員會來協調組建集中統一領導的社會主義新政權創造了條件。在黨的集中統一領導下,西藏百萬農奴得以翻身解放,在西藏人民中更加深了對中華民族身份的認同。1965年,黨中央依據社會發展形勢,在《關于在西藏進行社會主義改造問題的復示》中,為各級黨委和政府逐步在西藏進行社會主義改造提供了政策指導。從此之后,在黨中央的集中統一領導下,西藏地區的經濟得到了迅速發展,漸漸與其他地區一道邁向了社會主義現代化的道路。

1978年開始,一連串有關西藏工作的座談會的召開為西藏設計了頂層設計和宏觀戰略謀劃,黨中央深植于中國特色社會主義制度,更深層次地針對西藏的發展特色和實際情況加強對西藏的集中統一領導。1984年,第二次西藏工作座談會在黨中央的領導下召開并確立了“兩個長期不變”的西藏社會經濟政策。1994年的夏天,第三次西藏工作座談會在黨的領導下召開并確定了西藏發展至關重要的諸多事項。2001年,在黨的領導下第四次西藏工作座談會召開,此次會議主要就實現西藏的跨越式發展和長治久安進行了部署。黨中央召開的一系列西藏工作會議進一步完善了黨對西藏的集中統一領導,并為改革開放后西藏的發展提供了重要引領,相較之前西藏各族人民的生活有了很大的提升和改善,凝聚力不斷增強。堅持黨的集中統一領導,增強各民族對中華民族共同體的擁護和認同,從而實現西藏地區跨越式發展,這是經過歷史實踐證明的成功經驗。

(三)堅持黨的集中統一領導是新時代的必然要求

堅持黨在鑄牢中華民族共同體意識中的集中統一領導地位,不僅在增進民族團結、維護國家統一方面發揮著重要的作用,更是我黨結合不同民族、地區特點深化中國特色社會主義制度的重要措施。堅持黨中央集中統一領導,有效地保證了民族地區的社會穩定和人民安全,切實為各民族同胞提供了物質生活保障和精神思想引領,使得中華民族共同體意識愈發牢固。西藏地區社會主義現代化建設的首要前提在于國家要開好頭、起好步,必須有一個和諧穩定的國內環境,即必須鞏固民族團結和國家統一,因此必須在黨中央集中統一領導下,帶領西藏地區擺脫貧困、共奔小康,實現各族人民共同發展的民族偉大復興。

黨的十八大以來,在黨中央的集中統一領導下,在習近平總書記強調“治國必治邊、治邊先穩藏”的科學論述和新時代黨的治藏方略的指導下,西藏自治區堅決做到“兩個維護”,堅持和完善黨的領導制度體系。與此同時,西藏自治區黨委、政府以鑄牢中華民族共同體意識為工作主線,認真貫徹落實好治邊穩藏和民族工作,將鞏固民族團結作為工作重點,開創新時代西藏民族地區發展新局面、新勢頭。

“中華民族是一個命運共同體”這一論斷為處理民族事務提供了指引,彰顯了中央將命運共同體的理念貫徹到底,成為新時期民族工作的重要指導,對民族關系具有指導性意義,對于完善現代化民族事務的治理體系與治理能力具有重大意義。

三、扶貧銜接振興:鑄牢中華民族共同體意識集中統一路徑的典范

鑄牢中華民族共同體意識要在堅持黨的領導下,將持續有效銜接精準扶貧與鄉村振興作為集中統一路徑的著力點和切入點,從消除絕對貧困、解決深度貧困與鄉村振興三個重要方面,分別突破、層層深入、漸次推進,以夯實建設中華民族共同體的物質基礎,提升對于中華民族共同體的情感認同。精準扶貧銜接鄉村振興是利用新思路、新方法集中統一鑄牢中華民族共同體意識的發展路徑。

(一)消除絕對貧困,夯實中華民族共同體的物質基礎

習近平總書記在寧夏考察時強調,“中華民族是多元一體的偉大民族。全面建成小康社會,一個少數民族也不能少。”全面建成小康社會的最低門檻和最基本的要求就是徹底消除絕對貧困,滿足人民基本的物質需求和精神需求,從實質層面真正激發少數民族地區對中華民族共同體的認同。

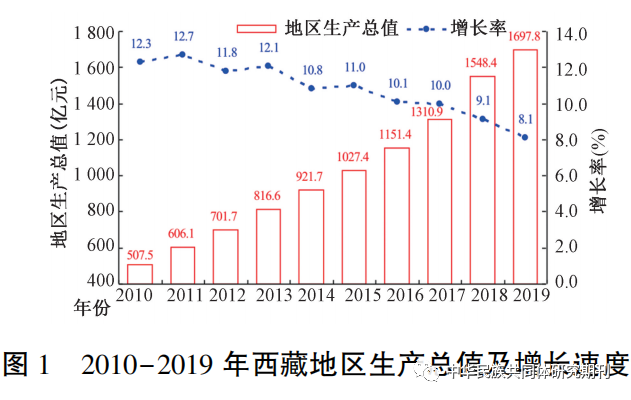

一方面,經濟增長為推動中華民族共同體建設提供物質保障。形塑經濟-利益共同體建設是中華民族共同體的重要內容之一。通過消除絕對貧困建立經濟-利益共同體,成為了西藏建設中華民族共同體的重要路徑。改革開放后,西藏工作在中央召開的7次西藏工作座談會的指引下,形成了不同時段的工作指導思想,制定了多種特殊優惠政策,從資金、人力、技術等方方面面給予西藏發展支持,極大解放和發展了社會生產力,達成了經濟-利益共同體的形塑。2010年以來,西藏經濟總量持續增長擴大(見圖1)。

資料來源于陳凡、索林、尹分水主編:《中國西藏新農村建設綠皮書:西藏鄉村振興發展報告(2020)》,西藏藏文古籍出版社2020年版,第4頁。

經濟的快速增長離不開不同生產要素之間的充分交流和融合,這也促進了各民族間的發展與交流。馬克思指出,“各民族之間的相互關系與每一個民族的生產力、分工和內部交往的發展程度密切相關”。中華民族作為一個整體,生產力發展水平的高低決定了民族結構以及民族內部如何與外部交往的結構和發展程度,與此同時,體現生產力發展的經濟結構也是多民族社會發展變化的決定性因素。有效解決深度貧困的根本舉措在于推動經濟高速增長,全國各省市與西藏進行了廣泛的經濟合作和經濟互助為中華民族共同體的建設提供了路徑,這對于鑄牢中華民族共同體意識也具有極為深刻的價值。同時資源配置的市場化為深度貧困地區的經濟發展提供更為有效的制度保障和激勵機制,表現為有利于貧困人口脫貧的增長方式。

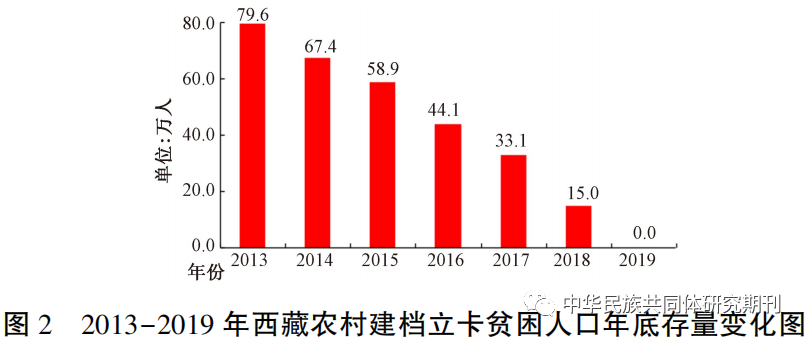

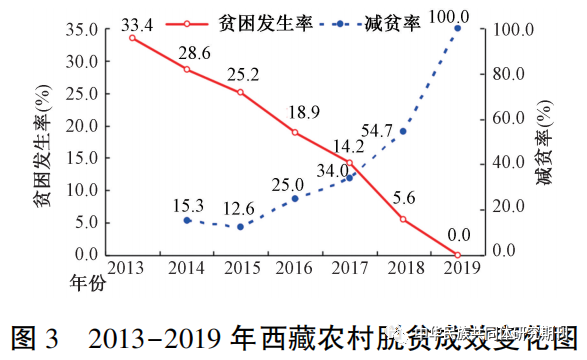

另一方面,中華民族共同體的建設重要任務之一便是脫貧攻堅。西藏脫貧攻堅工作取得了全面勝利(如圖2、圖3所示)使貧困地區的人民全面脫貧,解決了其生產生活發展難題,滿足他們對于幸福生活的追求和向往,這不單單是新時期能夠全面建成小康社會的目標,也是鑄牢中華民族共同體的重要基礎之一。

資料來源于徐伍達、妮妮美朵、孫煥明:《西藏決戰決勝脫貧攻堅發展報告》,《新西部》2020年Z1期。圖3、圖4和圖5資料來源與圖2相同。

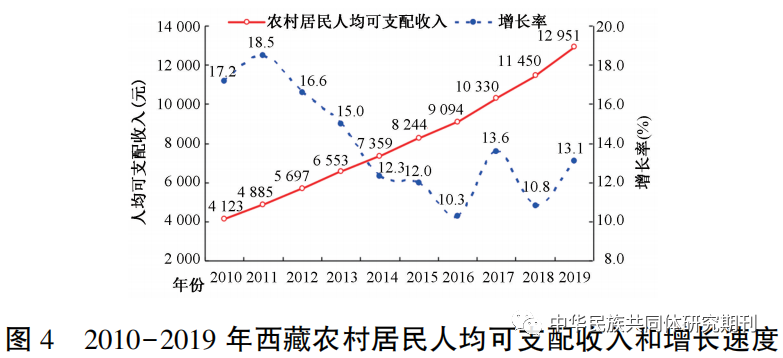

綜上所述,西藏和平解放以來,西藏堅持黨的集中統一領導為脫貧攻堅的勝利提供了根本保障。消除絕對貧困工作的有效開展,是更好地穩固中華民族共同體物質基礎的生動實踐。數據顯示,進入新世紀,西藏農牧民人均可支配收入連續17年保持兩位數增長并突破萬元大關,2019年達到12951元(見圖4)。

我國憲法規定:“國家建立健全同經濟發展水平相適應的社會保障制度。”循此思路,西藏在經濟增長的基礎上,全心全意努力實現社會事業的全面進步,社會保障制度得以建立健全,絕對貧困得以消除,人民群眾的獲得感和幸福感進一步增強。建設基礎和公共服務設施對于提升貧困地區的教科文衛等有巨大推動作用,近年來西藏農村居民恩格爾系數不斷下降(見圖5),居民的生活條件有了極大的改善,物質條件不斷提高,更能使西藏地區人民群眾擁護和支持中華民族共同體建設。

(二)解決深度貧困,加強中華民族共同體的情感認同

精準扶貧作為中國農村扶貧的主要方式,是抵消經濟減貧效應下降的必要措施。西藏從特殊區情出發,結合地區發展實際,在貫徹落實中央的各項決策中,努力促進了脫貧攻堅工作的有序進行,脫貧攻堅工作取得了矚目成就。西藏通過一系列強有力的措施解決了深度貧困問題,加強了西藏人民對于中華民族共同體的意識覺醒和情感認同。

一是強化主體責任、加強組織領導。首先,脫貧攻堅工作始終堅持黨委領導、政府主導,在中國特色社會主義制度的框架內,利用制度的特有優勢;其次是在黨的集中統一領導的基礎上,推進脫貧攻堅各項工作的落實,并且完善相應的問責機制,特別是明確了黨委對于脫貧攻堅的領導責任;最后是培育了一批開展脫貧工作的優秀隊伍,實現幫扶力量對于貧困地區的全覆蓋。在黨的集中統一和組織領導下,落實脫貧攻堅主體的責任,為鑄牢中華民族共同體意識提供領導核心和組織基礎。

二是強化頂層設計、完善相關政策。在新的時代背景下,打贏脫貧攻堅戰的頂層設計要考慮系統性、整體性、協同性,跟上時代的步伐推動理論、制度以及實踐的創新,形成一系列完整的政策保障體系。上層建筑對于經濟基礎具有重要的反作用,因此完善的政策保障體系也是打贏西藏脫貧攻堅戰的重要戰略陣地。西藏與時俱進地制定了有關脫貧攻堅的一系列配套文件和配套規劃,形成了多層次、全方位的政策體系,為落實西藏脫貧攻堅的各項工作提供了正確指引,更是在理論層面提供穩固的制度基礎和保障。

三是深化精準幫扶,克服脫貧攻堅弱項。加強有針對性的援助,加強反貧困斗爭中的薄弱環節。針對不同情況下的貧困村和貧困戶,準確實施產業開發、搬遷、生態補償等精準扶貧措施。

四是強化資源整合、創新資金投入體系。自脫貧攻堅戰打響以來,政府的投入一直是主要的角色。脫貧攻堅也離不開各地資源的流入和重新進行整合,在各民族共同發展的進程中,地區之間的互補與互助是一個非常關鍵的渠道,只有這樣東西部的差距才能縮短,才能發展和繁榮民族地區的經濟。動員各方力量積極參與西藏的反貧困斗爭,深化援助西藏脫貧合作,增強各民族對中華民族的強烈認同和深厚感情。

五是強化扶智扶志、激發脫貧內力。長期以來,教育始終是我國民族地區扶貧開發體系中的重要組成部分。脫貧攻堅工作開展以來,西藏首要堅持扶貧與扶志、扶智相結合的思想教育方式,脫貧攻堅組織的內在動力和精神力量是在精神層面鑄牢中華民族共同體意識的直接路徑。同時通過營造良好的創業環境、開發特色的優勢產業、提升貧困主體自身的致富能力等措施,對精準扶貧工作由被動性到主動性的轉變產生了積極影響,是解除深度貧困工作的重要出發點和落腳點。

總而言之,西藏在完成脫貧攻堅任務中,從投入規模、重視程度到工作要求、政策保障都取得了長足的進步,更是從根本上改變了西藏地區貧窮落后的狀態,一定意義上能夠促進我國整體發展水平的提高,從而更高效地實施鄉村振興戰略,使全面建成小康社會的質量更上一個臺階。

四、銜接鄉村振興豐富中華民族共同體的建設路徑

黨的十九屆五中全會提出“要實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接”。而且,“從脫貧攻堅到鄉村振興的歷史性轉移”,不僅為鄉村振興提供了準確的指導,而且豐富了中華民族共同體的建設道路。因此,鑄牢中華民族共同體意識的集中統一路徑的豐富,應以《中共中央國務院關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的意見》中明確的6個方面24項具體措施為重要指引,將鑄牢中華民族共同體意識的目標與要求等融合式嵌入持續有序銜接脫貧攻堅成果和鄉村振興的具體工作中。

首先,攻克深度貧困區為鄉村振興奠定良好基礎。共同繁榮的基礎在于社會公平,這就要求改革開放的成果各民族都能共享。經濟差異目前依然存在于民族地區和其他地區之間,這樣的短板和難點也是全面建成小康社會必須要克服的。要鞏固深度貧困地區綜合開發成果,推進綠色發展,助力鄉村振興。

其次,加快基礎設施建設為鄉村振興提供物質保障。改善民生以提供幸福感,正如費孝通先生所言要實現“安其所、遂其生”的“心態秩序”。改善民生的一個重要手段就是加強基礎設施建設,滿足現代化需求,統籌城鄉均等化發展,縮小公共服務差距,是實現鄉村振興的基礎性和保障性工程。

再次,發展鄉村產業為鄉村振興提供產業支撐。通過各項舉措使得低收入群體的收入較高增長、低收入群體共同享受鄉村產業發展的勝利果實,才能真正激發群眾對于中華民族共同體的情感認同,從而有效平衡各地收入水平。

又次,開展精神扶貧為鄉村振興提供動力支持。將鄉村振興的精神扶貧與鑄牢中華民族共同體意識教育有機結合起來,從而使中華民族共同體具備充沛的精神源泉。根據憲法的具體規定, 《中華人民共和國憲法》第二十條,國家發展自然科學和社會科學事業,普及科學和技術知識,獎勵科學研究成果和技術發明創造。將西藏的物質發展和精神發展統籌推進,立足于鄉村精神文明建設的特點和難點,加強社會主義核心價值觀教育工作。

最后,堅持黨的領導為鄉村振興提供根本保障。鄉村振興是鑄牢中華民族共同體意識的重要路徑,堅持黨的領導則為鄉村振興提供根本保障。鄉村治理與基層黨組織振興的有機結合,使鄉村振興具備更強勁的發展勢頭,從而促進中華民族共同體的鑄牢和穩固。西藏各地區黨組織要充分堅持以《中國共產黨農村基層組織工作條例》為理論指導,全面落實抓鄉村振興的工作機制,堅持自治區內縣鄉村聯動,提高黨的鄉村治理能力,筑牢黨在西藏農村的執政基礎。

五、結語

堅持黨的集中統一領導是鑄牢中華民族共同體意識的重要基礎和根本保障,黨的領導不僅是憲法的根本要求,也是黨在長期的民族工作實踐中得出的寶貴歷史經驗,同時還是新時代推進中華民族共同體建設的必然要求。集中統一、依法有序地推進鄉村振興是鑄牢中華民族共同體意識集中統一路徑的典型范例,通過消除絕對貧困、解決深度貧困,并與鄉村振興相銜接,夯實中華民族共同體的物質基礎,激發中華民族共同體的情感認同,在此基礎上建構法治型民族事務治理模式,民族事務治理更加強調以法治保障民族團結,從法律的層面為中華民族共同體的穩固集中統一路徑奠定堅實的基石。

版權所有 中國藏學研究中心。 保留所有權利。 京ICP備06045333號-1

京公網安備 11010502035580號