20世紀90年代末,中央政府提出了“西部大開發”發展設想,這是我國在新世紀進一步推動跨地區政治與經濟整合以促成中華民族重新崛起的重大戰略舉措。西部地區包括西藏、新疆、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、云南、四川、貴州、廣西這些位于我國領土西部且為少數族群人口的傳統聚居地,地域廣大、資源豐富,但人口稀少、發展相對滯后,其中西藏自治區位于青藏高原,自然條件十分特殊,交通不便,是我國“西部開發”優先發展的地區。

西藏自治區位于我國西南部,面積為120多萬平方公里,是我國藏族人口的主要聚居地區。據2000年人口普查結果,我國藏族人口為541.6萬人,其中242.7萬人居住在西藏自治區,占我國藏族總人口的44.8%。從20世紀50年代開始,中央政府始終關注西藏自治區的社會與經濟發展,自80年代開始免除了西藏的農業稅并在醫療、教育等各方面實施了一系列優惠政策,“西部大開發”戰略的實施進一步為西藏基礎設施的建設、產業發展提供了資金和各項條件。2006年青藏鐵路正式建成并開始運行,為西藏與內地各省的人員與物資交流開通了一條重要的交通大動脈,將對西藏社會、經濟、文化與旅游事業的發展起到積極的推動作用。

要了解西部地區近二十幾年“改革開放”進程中所發生的社會變遷,對有關省區的人口結構變遷進行系統分析是一個重要的研究角度,可為我們提供當地社會的人口與勞動力在數量、質量、經濟活動等方面的宏觀變化,這是我們進一步設計與開展專題研究的基礎。

本文以1982、1990年和2000年的人口普查數據和歷年政府公布的年度統計數字為基礎,簡略分析自1990年以來西藏自治區人口所發生的主要變化。

一、人口規模的變化

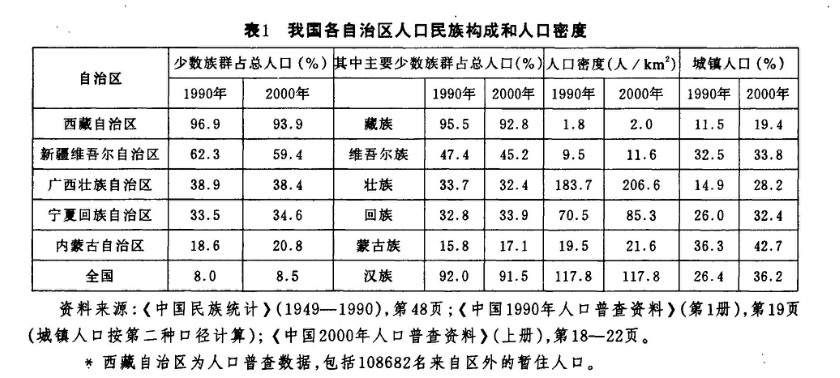

在中國的5個自治區當中,少數民族占當地總人口比例最高的就是西藏自治區(表1),遠遠高于其他4個自治區。在1990—2000年期間,西藏自治區藏族人口增長了33萬,但同期藏族人口比例下降了2.7%,其主要原因是2000年數字包括了10萬外來流動人口。所以在分析西藏自治區實際社會生活和族際交流時,外來人口的因素是不可忽視的,這同時也說明西藏的族際交往在近十幾年里開始出現了新的變化。

主要少數族群占總人口比例在這10年內有所下降的,除西藏自治區外,還有新疆和廣西。相比之下,內蒙古的蒙古族和寧夏的回族在總人口中的比例呈上升趨勢。這些差異是生育率和遷移這兩個因素共同作用的結果。特別值得注意的是,在2000—2005年期間里,各自治區的城鎮化又有了一定的發展,西藏的城鎮人口比例為26.75%,新疆的比例提高到37.2%,廣西提高到33.6%,內蒙古提高到47.2%,寧夏提高到42.3%(國家人口和計劃生育委員會發展規劃司,2006:110)。

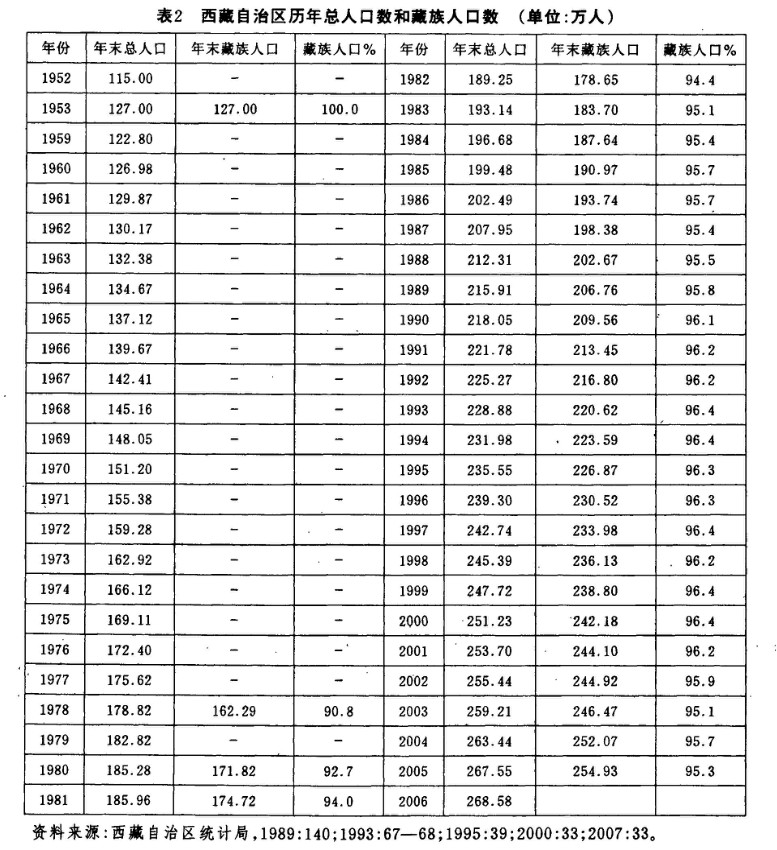

從表2我們可以大致了解1952年至2006年期間西藏自治區人口總體規模的變化。對于自1952年全國第一次人口普查至1990年期間西藏自治區歷年總人口和藏族人口的戶籍統計數據、歷次人口普查的結果的介紹與分析,可參見筆者在其他文章中的詳細論述(馬戎,1996:33—40)。表2的數字是政府公安系統戶籍統計的有常住戶口的人口數,暫住人口和流動人口沒有包括在內。在1990—2006年期間,西藏自治區的總人口仍在繼續增長,從1990年的218萬人增加到2005年的267.6萬人,這期間的年平均增長率為1.37%,同期全國人口的年平均增長率僅為0.90%。

自1983年開始,西藏自治區對居住在城鎮的藏族干部職工逐步實行有限度的“計劃生育”政策(馬戎,1996:44—45),把他們的生育子女數限制為2個。在生育方面的相關政策有可能會在一個時期內對藏族人口數量的增長帶來一定影響。

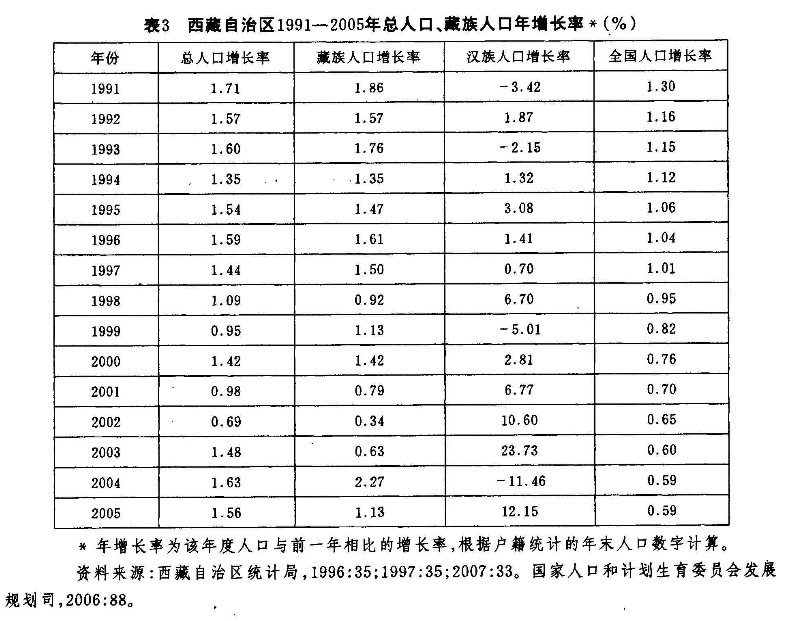

表3是1991—2005年期間各年度全國人口(其中漢族人口約占92%)的年自然增長率,在這期間從1.3%的水平逐年下降到0.6%。同期西藏自治區總人口的年增長率保持在0.69%和1.63%之間。同期藏族人口年增長率為0.63%—2.27%之間,增長率在不斷浮動變化,在20世紀90年代一度呈現逐漸下降的趨勢,特別是1998年、2001—2003年的藏族人口增長率低于1%。對于這幾年藏族人口的低增長率,可能有三種解釋:第一是統計登記數字有可能不夠準確,因而低于實際數字;第二是藏族人口在這個年度確實有如此明顯的低增長率,大起大落;第三也不排除藏族人口中有一定的遷出,從而影響了增長率。值得注意的是2004年和2005年的增長率又有所回升。這些浮動與戶籍統計的準確性可能有一定關系,但需要進一步調查才能確定具體的影響因素。但與全國平均人口增長率相比,西藏的藏族人口增長率在大多數年份要高于全國平均水平。

與之相比,在西藏自治區居住的漢族人口的年增長率則大起大落,1991年和1993年為負增長,1998年又出現了6.7%的高增長率,1999年再次出現明顯的負增長,2002—2003年大幅增加,2004年又有所回落,2005年再次增加。這說明在西藏自治區的漢族人口,是一個十分特殊的人口群體,其人口規模的大小,受到了中央政府不同年度經濟發展政策和遷移控制政策的明顯影響。

西藏常住人口中的漢族居民里,有相當大的比例屬于由政府組織的“輪換制”人員,中央政府每年組織選派一定數量的年輕干部、教師、醫生、技術人員等從內地各省市來西藏工作,工作時間一般為三年,定期輪換。政府每一年組織進藏工作的干部職工人數會根據當年各類實施經濟發展或基本建設項目的具體安排情況有所增減,因此這些項目和人力計劃安排中的變化,會直接影響到西藏的漢族人口規模,造成漢族人口總數在不同年份里的上下波動。

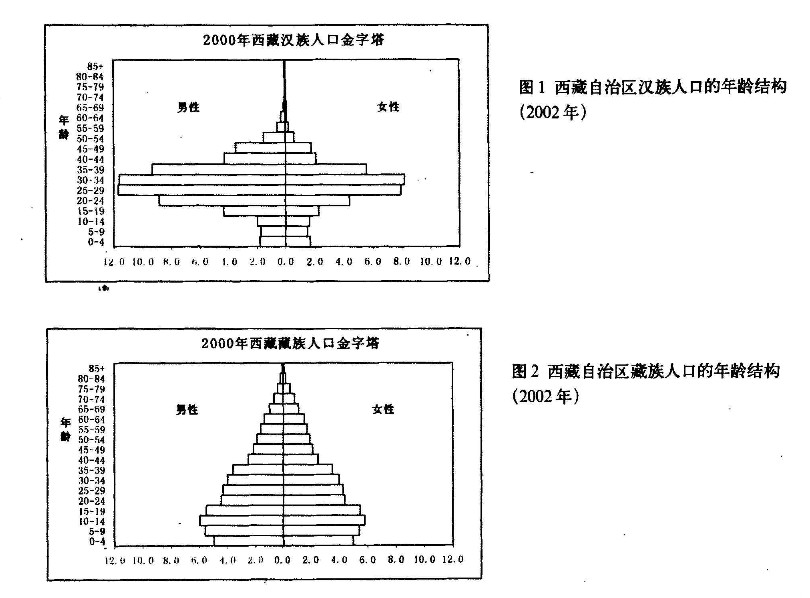

西藏自治區漢族人口作為“工作型人口”的特殊性,也充分體現在它的年齡與性別結構上。圖1中的2000年漢族人口金字塔是一個“紡錘形”,中間大,兩頭小。人口主要集中在20—39歲年齡組,而且男性明顯多于女性。這與圖2中的藏族人口金字塔的形狀成為鮮明對比。需要說明的是,圖1和圖2中的人口金字塔是按照各年齡組在總人口的比例而不是按照人口絕對數繪制的,橫坐標是各年齡組占總人口的百分比。圖2中的藏族人口金字塔是一般比較常見的“金字塔”。我們會注意到0—4歲組和5—9歲組所占比例少于10—14歲組,這說明藏族人口近10年的出生率有下降趨勢。

二、戶籍統計與抽樣調查結果的對比

在前文中我們主要討論的是行政部門戶籍統計的各項數字,這些數字僅僅反映了政府批準在西藏自治區戶籍管理部門正式登記為“常住人口”的這部分居民的情況。而在西藏自治區的主要城鎮如拉薩、日喀則、昌都等,常年有相當數量來自其他省區的“暫住人口”或“流動人口”,這部分人口的大多數是來自鄰近地區(四川、青海、甘肅等省)的手工工匠、建筑施工隊、個體商販等,他們季節性地來到西藏各主要城鎮,從事建筑施工、手工加工業(木匠等)、商品零售和餐飲服務業[1],其中多數是漢族,少數是藏族和回族。

青海和四川的藏區民眾歷來就有經商的傳統,他們組成了許多龐大的商業網絡,一直延伸到尼泊爾和印度。除此之外,每年都有一些藏族朝佛者從這些省區來到拉薩和日喀則(馬戎,1996:81—82)。這些季節性的流動人口,是分析西藏城鄉社會發展中不可忽視的重要因素,但是對這部分人口的研究,只能通過實地的調查才能進行。

政府公布的統計數字中還有另外一個“常住人口”數,這是根據人口普查、每年的人口變動抽樣調查及1995年1%人口抽樣調查推算出來的數字。從理論上講,這個數字不包括前面提到的“暫住人口”和“流動人口”,而是對政府戶籍管理部門統計數字的修訂。1988年我們在拉薩郊區進行調查時,就發現因為一個戶籍員回內地探親而導致他所管轄的幾千人在年終戶籍統計時被“遺失”的例子。所以政府組織的定期人口抽樣調查是戶籍登記部門統計上報數據的重要補充,抽樣調查不以戶籍登記為抽樣樣本,而是從調查時各居住地點的訪問者當中抽取調查對象,區分出其中的“常住人口”,再根據相關的抽樣公式推算出各個區域乃至全自治區的“常住人口”數字。

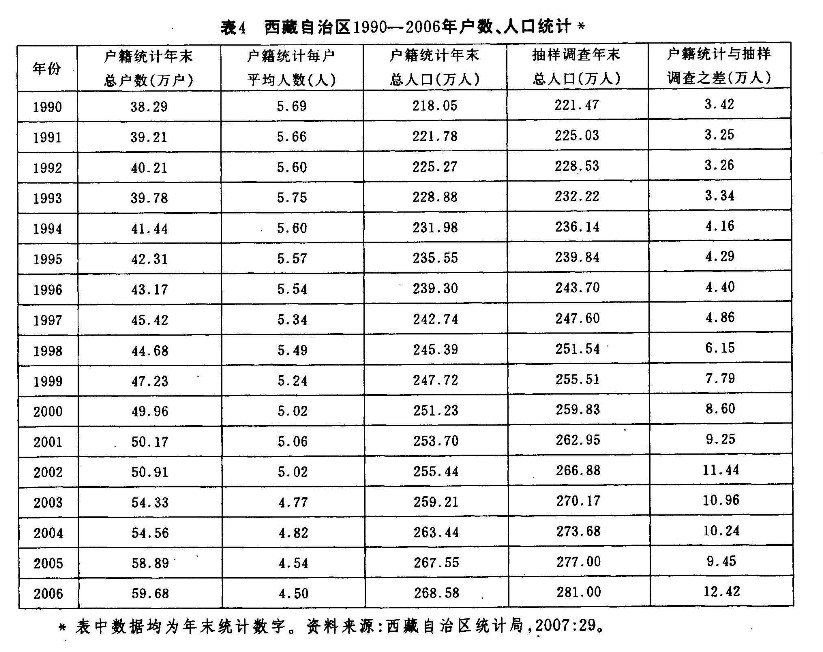

我們在表4中把政府公布的戶籍統計數字和抽樣調查數字進行了對比。首先,我們注意到戶籍統計數據中的西藏常住人口的戶人口規模在1990—1998年期間是比較穩定的,大致在每戶5.57—5.75人之間,2000年后開始下降,到2006年每戶平均人口為4.5人,比1995年減少1人,說明西藏常住居民戶家庭結構在向小家庭(夫婦及未成年子女)變化。

在1964年和1982年兩次人口普查得到的西藏自治區總人口數分別是125.12萬人和186.36萬人,比同年戶籍登記的人口數(134.67萬人和189.25萬人)分別少了9.55萬人和2.89萬人。這兩次人口普查數字低于戶籍統計數字,表示普查的涵蓋面還沒有達到人口稀少的牧區。1982年普查的涵蓋面比起1964年已有明顯改善。自1990年普查及以后的人口抽樣調查所得到的人口數字,都高于戶籍統計數字,這說明普查已經涵蓋了戶籍統計沒有包括的暫住人口。從表4來看,普查—抽樣調查數字一直在穩步上升,雖然2002—2005年期間有小幅下降,到了2006年又顯著上升。

據拉薩市公安部門介紹,僅拉薩市一地的暫住和流動人口就有10—20萬,其規模隨著旅游季節而波動,說明西藏自治區的外來流動人口已經達到一定規模。2000年普查中有10.8萬人屬于“省外戶口”,其中4.9萬在拉薩城關區(西藏自治區統計局,2002:23),在2006年統計到的暫住人口人數已占戶籍人口的4.6%,而且其中大多數為漢族人口,這是我們分析西藏社會變遷時不能忽視的。

如何解釋戶籍統計與抽樣調查數據的差距,需進一步的調查分析。一個可能性是隨著西藏自治區經濟的發展和區域間經濟交流的加強,西藏自治區內各地區的人口在數量增長的同時,加強了在西藏自治區內部的地域流動性。因此有可能有一些“常住人口”(很可能是遷居其他地區期間所出生的子女,他們應當被統計為西藏自治區的“常住人口”)被當地戶籍部門的統計所遺漏,但在人口抽樣調查時被登記。

第二種可能性是不排除在大量進入西藏自治區的“暫住人口”當中,有一部分在抽樣調查中被誤計為“常住人口”,但是無法對這部分的具體規模進行核查。從邏輯上分析,“暫住人口”和“流動人口”的總體規模越大,他們中的一部分被統計為“常住人口”的可能性也就越大。

下面我們再對西藏自治區的“暫住人口”和“流動人口”的情況作一些簡略的分析。為什么近年來從其他地區來到西藏自治區的“暫住人口”和“流動人口”數量會明顯增加?我們認為主要有兩個因素。

第一,西藏自治區城鎮居民人均可支配收入在1978—1989年期間從565元增加到1477元,增加261.4%;到2006年增加到8941元,1989—2006年期間增長605.3%。在崗職工平均工資從1978年的854元增加到1990年的3181元,再增加到2006年的31518元,在1990—2006年期間就增加了990.8%。在這16年期間西藏農牧民人均純收入從1990年的582元增加到2006年的2435元,增加418.4%(西藏自治區統計局,2007:105)。城鄉居民收入的大幅度增長無疑為當地各種服務行業(餐飲業、服裝加工業、建筑業、娛樂業等)和商品零售業提供了發展機會,吸引了其他地區的商販和工匠進入這個迅速增長的就業和贏利市場。

由于在西藏地區的工程施工和旅游消費在一定程度上受到季節氣候的影響,暫住人口和流動人口主要是在每年的5月至10月期間進入西藏,抽樣調查的時間據政府統計年鑒說明是在12月底,所以可以推測年底的暫住和流動人口會明顯少于夏季。

資料來源:西藏自治區統計局,2007:30。

第二,2006年西藏自治區的固定資產投資額為232.4億元,是1990年投資額(7.6億元)的30.6倍,其中新建項目投資額為129.2億元,擴建、改建投資額為70億元(西藏自治區統計局,2007:65)。說明國家在西藏的投資在大幅度迅速增加,而且主要是新建項目,而不是更新改造項目。這些新增加的基本建設投資需要一定規模的高質量的施工隊伍和技術管理隊伍,從西藏原有的工業基礎、施工經驗和勞動力素質的情況來看,從其他地區引進施工隊伍是不可避免的,這也就解釋了造成西藏近年來“暫住人口”增加和波動的原因。

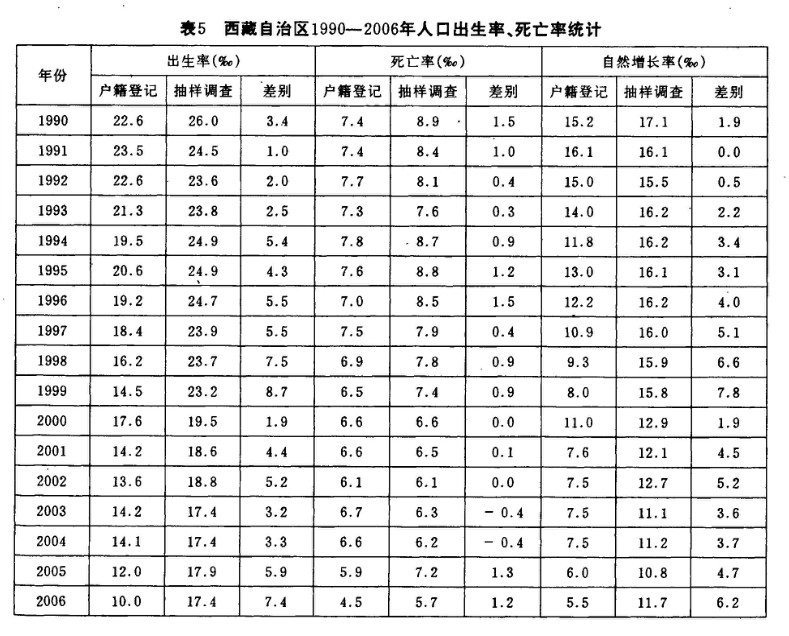

表5是戶籍登記的生育、死亡數字和抽樣調查結果之間的比較。戶籍管理部門登記的生育數字明顯低于抽樣調查得到的生育數字,從1991年的1.0 ‰增加到2006年的7.4 ‰,不斷出現波動。在生育率統計方面的差別,使我們對抽樣調查的對象是否嚴格限制為戶籍統計意義上的“常住人口”產生疑問。由于調查實施的條件,抽樣調查的地點很可能以城鎮為主,而西藏城鎮居民的生育率應當明顯低于農村和牧區的居民。而表5中反映出的抽樣調查結果是生育率大大高于戶籍登記,這是與人們通常的看法相矛盾的。

一個可能性是,抽樣調查的對象中包括了當地居民中新出生的兒童,他們尚沒有及時地被戶籍部門統計到。如果他們的父母長期外出并生活在其他地區,這些新生兒童出生在戶籍登記地點之外的地區,這種情況是完全可能發生的。

另一個可能性是,抽樣調查的對象中同時也包括了少數的暫住人口。由于來自漢族地區的暫住人口大多屬于工作年齡的青年男女,他們的生育率應當高于西藏的常住人口。

死亡統計在戶籍登記和抽樣調查結果之間的差別比生育方面要小得多,從未超過2.0‰,個別年份甚至出現負值(2003,2004)。自然增長率在兩類來自不同渠道的資料之間的差別就隨著生育率和死亡率兩方面差別而變化,波動于0‰和6.6‰之間。

從理論上講,工作年齡的青年男女的死亡率應當明顯低于一個地區的常住人口整體(正常的金字塔形狀的年齡結構)。抽樣調查結果的死亡率高于戶籍登記的死亡率,值得特別注意。抽樣樣本中包含了一小部分暫住和流動人口,大約占總人口的5%左右,這一小部分人一定具有很高的死亡率,才足以影響到整體抽樣人口的死亡率。這在一定程度上說明在西藏工作的這些外來青年勞動力主要來自鄰近漢族地區,許多人不適應高原氣候條件,具有比西藏地區一般水平要高很多的死亡率。

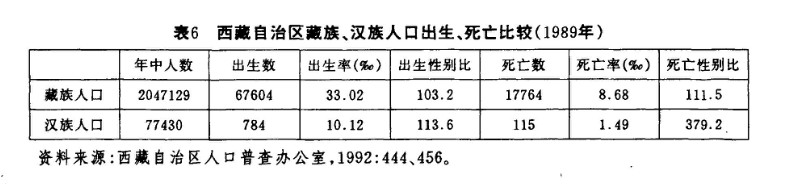

從全國整體上講,藏族人口的死亡率高于漢族。據1990年和2000年人口普查,漢族死亡率分別為6.94‰和5.87‰,藏族死亡率分別為9.00‰和7.29‰(黃榮清等,2004:324)。1990年人口普查數據,在西藏地區的漢族人口的死亡率明顯低于藏族人口(參見表6)。那么為什么抽樣調查得到的死亡率會高于戶籍統計的死亡率?是抽樣方法不當導致樣本誤差,還是其他方面的問題,需要通過專題調查來進行研究分析。總之,抽樣調查結果在死亡率方面表現出來的這個差距,是未來不可忽視的重要研究專題。

三、其他藏族自治地方的人口變化

除西藏自治區外,我國還設有10個藏族自治州和兩個藏族自治縣,其中青海省的海西是蒙古族藏族自治州,四川省的阿壩是藏族羌族自治州;同時在各藏族自治州中也設有3個其他民族的自治縣:青海省海北州的門源回族自治縣、黃南州的河南蒙古族自治縣、云南迪慶州的維西傈僳族自治縣。在青藏高原的邊緣地區,各族居民混雜居住的情況比較普遍。

在1953年至2000年的47年里,從人口普查資料中可以看出藏族自治地區先后有些行政區劃的變化。1953年普查數據中沒有果洛的分縣數據,青海的德令哈市是1990年才出現在普查登記中的,在2000年普查數據中才出現西藏那曲地區的尼瑪縣[2]和甘南地區的合作縣[3];減掉在各藏族自治州內的3個其他民族的自治縣,在2000年4省境內共有藏族自治縣72個。青海海西州的大柴旦、冷湖地區和茫崖這3個“地區”在政府公布的普查資料中被列入“縣級單位”,但是由于地域遼闊,人口密度極低,基本上屬于無人居住地區,這3個地區在1990年共有人口68790人,其中藏族485人,2000年總人口27640人,其中藏族342人。由于青藏鐵路穿越這3個地區,所以在20世紀90年代鐵路修建工程向南部推進之后,施工人員大量撤離本區,使這3個地區總人口在10年下降了60%。我們認為在人口分析中這3個地區不宜被算作縣級單位,故沒有列入表7。

從人口絕對數字來看,藏族人口在大多數地區都在持續增長。但是藏族人口在各縣總人口中所占比例,在不同地區有不同的變化。

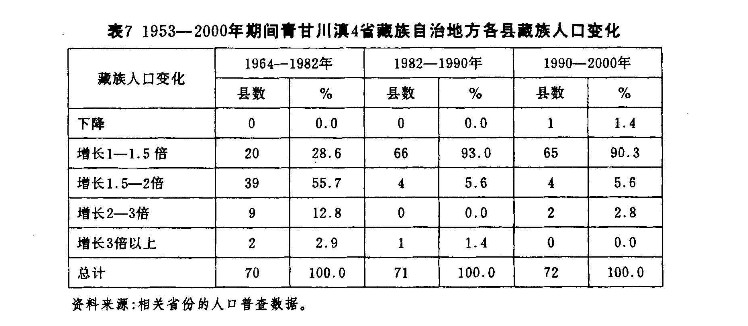

4省藏族人口增加最快的時期是1964—1982年,在這18年期間4省70個縣中有11個縣藏族人口增長超過兩倍。在1982—1990年這8年期間,4省71個縣各縣藏族人口仍在增加。在1990—2000年期間,72個縣中只有四川甘孜州巴塘縣的藏族人口有所下降。該縣藏族人口從1990年的44190人下降到2000年的41802人,同期該縣漢族人口也從2345人下降到1952人,原因不詳。從表7來看,無論是1964—1990年期間的26年,還是1990—2000年之間的最近10年期間,除極個別縣外,絕大多數縣的藏族人口一直在持續增長。

1982—1990年期間在西藏自治區的72縣當中,藏族人口比重在15個縣是下降的,在其他57個縣都是增加的。1990—2000年期間,西藏73縣里,除去新增的尼瑪縣不予計算外,有6個縣的藏族人口比例在上升,其余各縣的比重都有輕微下降,在35個縣里下降了不到1%。這說明在20世紀后10年里,隨著西藏拉薩、日喀則等城市旅游業的迅速發展,漢族人口主要流入的藏區是西藏自治區。

1982—1990年期間,其他4省71個縣里有9個縣的藏族人口比重有所下降,在其余62個縣里藏族人口比重仍在上升,而漢族人口比重相應下降。1990—2000年期間,4省72縣藏族人口比重在18個縣有所下降,其余54縣的藏族人口比重在上升,如青海剛察縣、海晏縣、共和縣藏族人口比重分別增加了9.9%、10.3%和12%,四川馬爾康縣、小金縣和金川縣的藏族人口比例分別增加了11.1%,12.3%和14.5%。反映出這些藏區的藏族人口從經濟發展慢的縣份逐漸向經濟相對發達的縣遷移。

在上世紀50年代到70年代,漢族人口開始遷入的地區主要在青藏高原邊緣的藏漢交界地區。在80年代,由于沿海地區經濟高速發展,漢族人口開始流出藏區,1990年全國藏族自治地方漢族總人口比1982年減少了2萬人(馬戎,1996:68—71)。而隨著中央在90年代末開始實施“西部大開放”戰略,部分漢族人口又開始出現向西部藏區流動的現象,而且集中在各建設項目集中的西藏自治區。

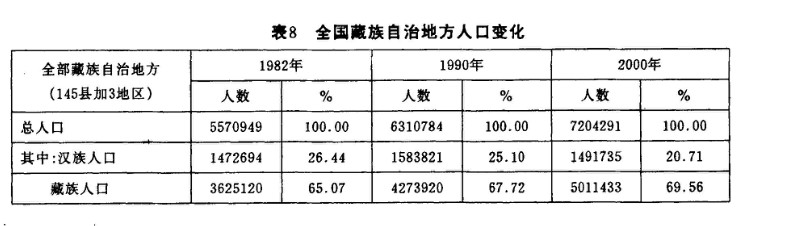

表8介紹了3次人口普查數字所顯示的全國藏族自治地方(145縣加海西州3個人口稀少的地區)的人口變化,可大致歸納為以下幾點:

(1)總人口在持續增加,從557萬增加到631萬,再增加到720萬,18年里增長29%,年均增長1.44%。略高于同期全國總人口的增長速度(1.27%)。

(2)漢族人口在1982—1990年期間增加了11.1萬人,在1990—2000年期間減少9.2萬人,18年中的年均增長率為0.07%。在藏族自治地方總人口中所占比例從26.4%下降到20.7%。

(3)藏族人口持續增長,在1982—1990年期間增長了64.9萬人,在1990—2000年期間增長73.8萬人,18年中的年均增長率為1.82%,在總人口中比例從65.1%增加到69.6%。

影響藏族自治地方各族人口變化的因素主要是兩個,第一個因素是生育,藏族的生育率明顯高于漢族,如西藏自治區1989年藏族生育率是漢族的3.3倍;第二個因素是遷移,1982—1990年漢族人口的增加和1990—2000年漢族人口的減少主要是受到漢族人口遷入和遷出的影響。未來的發展趨勢是:在西藏各主要城市旅游業迅速發展的前景下,這些城市的漢族流動——暫住人口將繼續增加。與此同時,各藏族農業地區的漢族在逐漸遷往中部和沿海城市。

四、西藏自治區漢藏人口的行業結構

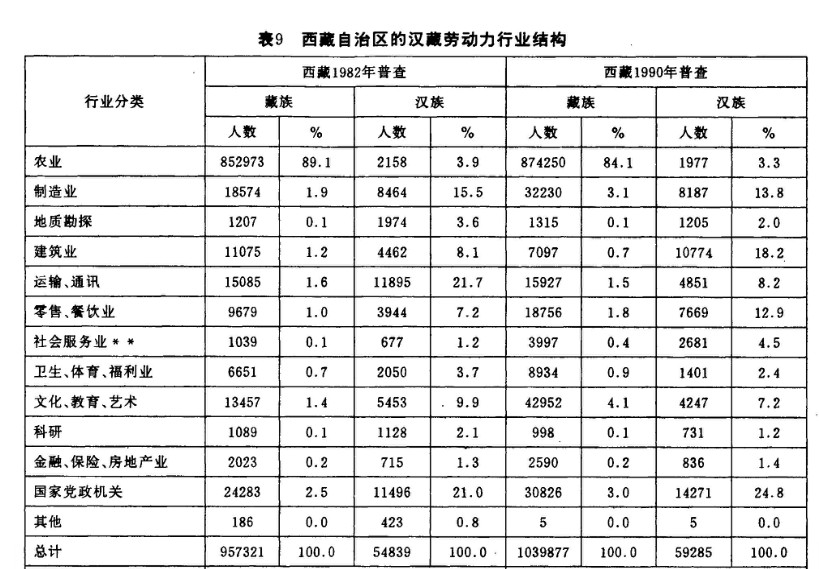

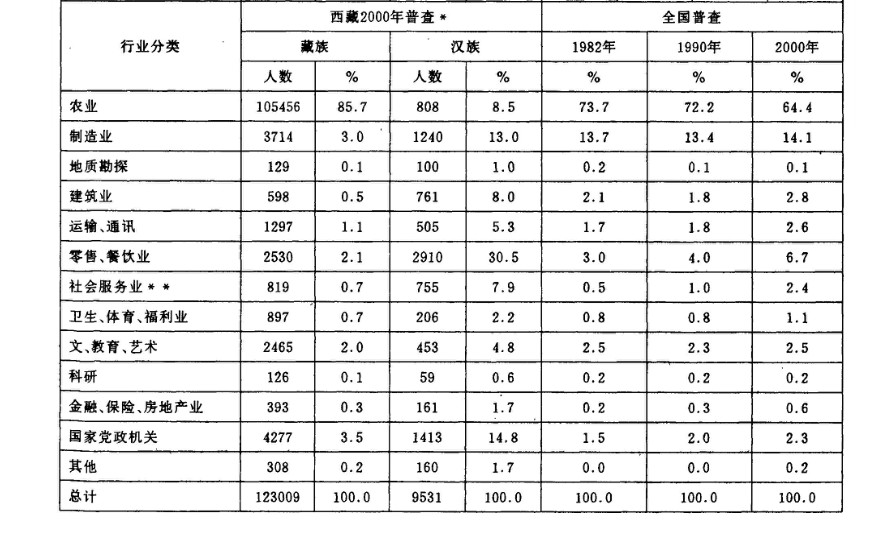

分析一個人口集團的經濟發展狀況,人口學家和經濟學家通常會關注其在業人口的行業結構和職業結構。行業按生產部門劃分為:農牧業、工業、建筑業、商業等等。行業結構(即產業結構)反映了各產業的規模和勞動力在產業部門之間的轉移情況,表現了一個地區經濟發展的總體水平和各族群在經濟結構中所占據的相對位置。各次人口普查都有勞動力行業的信息,表9為1982年、1990年和2000年這3次普查所反映的西藏自治區漢族、藏族勞動力行業結構。

在全國的人口普查中,“行業”被劃分為18大類,本文把這些行業歸并為12大類加“其他”,共13類(參見表9)。同時通過這些數字我們可以把西藏自治區的行業結構與全國進行比較。

資料來源:人口普查出版物。* 2000年普查只對10%的人口進行了行業調查;**“社會服務業”包括了旅店、出租服務、旅游業、娛樂業、信息產業、計算機服務業等。

1.在1982年,西藏自治區藏族勞動者中有89.1%從事農業畜牧業勞動,高于當時全國的平均水平(73.7%)。同年在制造業就業者的比例只有1.9%,大大低于全國平均比例(13.7%)。除了農業勞動者和黨政干部的比例高于全國平均水平外,其余各行業就業者的比例都明顯低于全國平均水平,這表明西藏自治區的主要經濟活動是農業,由于人口密度低,為了維持必要的行政管理體系,黨政官員就業總人數的比例(2.5%)高于全國平均比例(1.5%)。

2.在1982—1990年期間,農業勞動者比例下降了5%,同時在文化教育領域就業人數增加了3倍,這說明西藏的學校教育事業有迅速的發展。大約 29000 名藏族在各級學校和大學里擔任教師,藏族勞動力在社會服務業的比例增加了3.8倍,在零售和餐飲服務業增加了94%,在制造業增加了27%。相比之下,藏族勞動者的人數和比例在建筑業、科研機構卻有所下降。“改革開放”政策的初步實施推動了西藏教育和社會服務業的發展。

3.在1990—2000年期間,藏族在農業就業者中的比例輕微上升(1.6%),但黨政干部的比例從3.0%上升到3.5%,明顯高于全國平均比例(2.3%)。形成對比的是,漢族在黨政干部中的比例,從1982年的21%增加到1990年的24.8%,又下降到2000年的14.8%,在絕對人數上也在下降(2000年數字是10%抽樣)。

4.漢族勞動者行業的結構在這18年里也經歷了不少值得注意的變化,除黨政干部比例的大幅變化外,在零售、餐飲業中的比重從1982年的7.2%,上升到1990年的12.9%,再上升到2000年的30.5%,這顯示了西藏城鎮貿易和餐飲服務業在迅速發展,而第三產業的發展對漢族具有特別的吸引力。與之相比,藏族在零售、餐飲業的比例僅從1982年的1%增長到2000年的2.1%。這是今后分析藏族社會經濟發展時值得關注的現象。

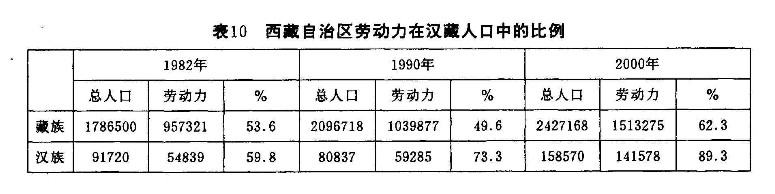

5.1990年在西藏自治區的漢族人口中,73.3%是15—64歲的勞動力,同年在藏族人口中,就業年齡只占總人口的49.6%(表10)。2000年,漢族人口中的勞動力比例上升到89.3%,藏族人口中的勞動力也有所上升(62.3%)。這從年齡結構的角度進一步說明,來西藏生活和就業的漢族人口中絕大部分是政府派遣的輪換制人員和民間的季節性勞動者。

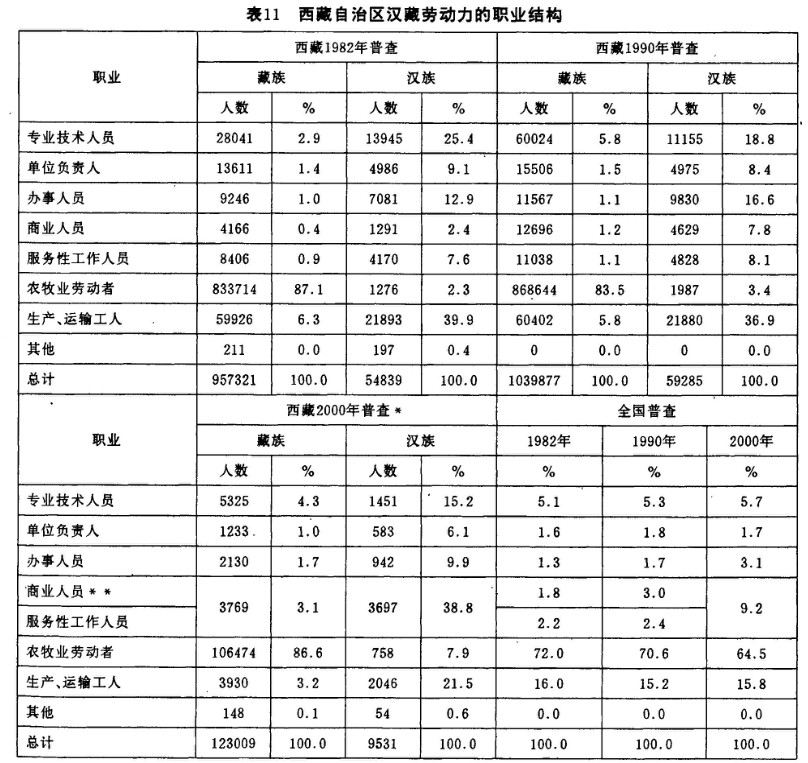

五、西藏自治區漢藏人口的職業結構

行業結構即產業結構,反映了各產業的規模和勞動力在產業部門之間的轉移情況,從而表現了經濟發展的總體水平。職業則是每個在業人員所具體從事工作的性質:干部、專業技術人員、工人、農民等。一個行業里可以有分屬于不同職業的勞動者,如工業企業里有干部、技術人員、工人、商業人員、服務人員……,農業企業里也是如此,所以職業結構反映的是一個人口群體經濟活動的技術構成(技術、管理人員比重)和分工程度。當我們把行業與職業分布交叉起來進行分析時,還可進一步考察一個社會里勞動分工的程度。

在我國人口普查中,職業分為7大類,再加上一個不便歸入這7大類的“其他”。

表11介紹了西藏自治區勞動力的職業結構,主要數據是3次人口普查資料。主要變化可歸納為以下幾點:

1.1982—1990年期間,藏族的“專業技術人員”人數增加了兩倍多,在藏族總勞動力中的比例也增加了兩倍。與之相比,漢族“專業技術人員”人數有所減少,在漢族勞動力中的比例從25.4%下降到18.8%。同期漢族官員(“單位負責人”)的比例雖然下降了0.7%,但絕對數量變化不大。同期漢族“辦事人員”增加了2749人,所以漢族在“黨政機關”行業中人數的增加主要是辦公室的辦事人員,而不是負責的官員。同期藏族官員增加了1895人(14%),藏族“辦事人員”增加了2321人。這一時期是藏族干部和知識分子數量增加比較顯著的時期。

2.1990—2000年期間漢族和藏族專業技術人員的比重都有所下降,但是漢族技術人員的比重(15.2%)仍然大大高于全國的比例(5.7%)。同時2000年漢族和藏族的生產、運輸工人的比例都明顯低于1990年,漢族從36.9%下降到21.5%,藏族從5.8%下降到3.2%,說明西藏制造業和第二產業的萎縮。

資料來源:人口普查出版物。* 2000年普查只對10%的人口進行了行業調查;**2000年把“商業人員”和“服務性工作人員”兩類進行了合并。

在這10年中,漢族的商業、服務業人員在漢族勞動者總數中的比例從15.9%猛增到38.8%。增幅甚至超過了行業結構的相關數字,說明第三產業的工作已經成為漢族勞動者的主要職業。這些變化顯示出西藏的職業結構這10年里在整體上有所調整,由于2000年普查關于行業和職業的數據來源于10%的抽樣,所以在與1990年數據進行比較時,只能使用百分比,而且有可能存在抽樣誤差。

包括所有民族; **包括 145547 名參加“掃盲班”人員;***包括 4 年制本科生、2年制大專生、研究生;****所有受教育層次包括了畢業生、在校生和肄業生。

數據來源:西藏自治區統計局,2002:164—171;國家統計局,2002:593—601;633。

藏族農牧民的比重在2000年仍然保持在86.6%,所以西藏農村發展和農民增加收入問題是目前西藏經濟發展的首要問題。

3.藏族“單位負責人”規模和比例在2000年比1990年有所下降(從1.5%下降到1.0%),至于這一變化是由于實際情況還是抽樣誤差造成,還有待進一步調查與分析。同期藏族“辦事人員”的規模和比例有一定增加(從1.1%增加到1.7%),但遠遠低于漢族的比例(9.9%)和全國的平均數(3.1%)。

一個值得關注的變化是2000年漢族勞動者中有7.9%是農業勞動者,明顯高于1990年的3.4%和1982年的2.3%。由于西藏所有的耕地和牧場在20世紀80年代初即都分配給了當地藏族農民和牧民,漢族如果在西藏從事農業,就需要從藏族農民那里租用土地。據一些實地調查報告,有一些漢族農民在西藏城鎮郊區從藏族農民手中租用土地,建設蔬菜大棚,向城鎮居民供應新鮮蔬菜,這樣的蔬菜種植區在拉薩等城鎮已經形成了可觀的規模。所以在普查數據中我們看到漢族“農業勞動者”的比例在上升,也就不奇怪了。這是一種新的人口遷移和就業模式,需要進一步調查分析。

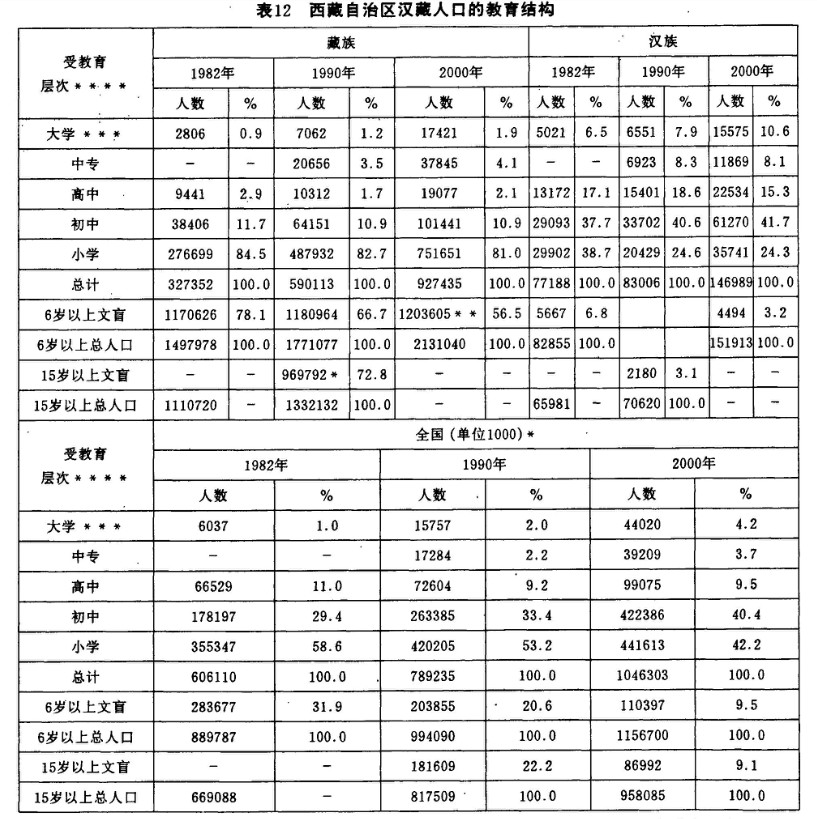

六、西藏自治區人口的教育結構

一個社會的經濟發展離不開生產力的發展,而生產力的發展在很大程度上取決于科學技術的發展和應用,需要有科技人才和高素質的勞動者,所以歸根結底取決于教育事業的發展。衡量一個民族的教育水平,既要看它有沒有高級科技人才和學者,也要看其大多數成員的普遍受教育水平如何。

“教育結構”指的是一定年齡以上(有的統計標準是6歲,有的是12歲或15歲)人口中受各種程度教育的人的百分比。在我國的教育統計和人口普查中,受教育的程度一般稱為“文化程度”。表12是西藏自治區人口的受教育狀況及結構,數據來自3次人口普查,表中還提供了全國的相應數字以便與西藏自治區的數字作比較。

1.在6歲及6歲以上藏族人口中,文盲、半文盲比例從1982年的78.1%下降到1990年的66.7%,又進一步下降到2000年的56.5%,但與全國平均水平(31.9%、20.6%和9.5%)相比,差距仍比較懸殊。

1982年在取得一定“文化程度”的藏族人口中,大學畢業、肄業和在校生總共只占0.9%,高中畢業生只占受教育人數的2.9%,初中畢業生占11.7%,小學占84.5%。全國平均水平是:大學占1.0%,高中11.0%,初中29.4%,小學58.6%。2000年與1982年和1990年相比,比例和規模提高最明顯的是大學生,從2806人增加到17241人,比例從0.9%提高到1.9%。其他各級學校畢業生的數量都有明顯提高。特別是在1982沒有統計的“中專生”,其比例在2000年在所有受教育的人口中達到4.1%。

2.1982年漢族人口的文盲、半文盲只有6.8%,2000年僅有3.2%,而2000年全國的文盲率為9.5%。這樣,從“紡錘形”的年齡結構、高就業率和反常的低文盲率這三個角度都說明了西藏自治區的漢族人口是一個特殊的“工作人口”。

3.從全國的普查數據和各類統計來看,在過去這半個世紀里,西藏自治區藏族人口的受教育狀況已經取得了長足的發展,但仍然明顯落后于全國平均水平。這為今后西藏社會、經濟和各項文化事業發展帶來了不利影響。由于西藏社會具有一定的特殊性,人才的培養和教育事業的發展必須密切結合西藏各地發展的實際需要,簡單照搬內地的教材與教學方法,可能不完全符合西藏社會發展和勞動力市場的客觀需求。所以,近十幾年西藏中專教育的發展是一個好的跡象。另外,內地“西藏班”的開辦與運行也將為我國藏族教育事業的發展提供另一條途徑。

結束語

總的來說,從1982年到1990年,再到2000年,在這18年間西藏自治區的總人口在持續增長,其中藏族人口的增長速度出現減緩的趨勢。由于漢族人口有很大一部分屬于政府計劃組織的從漢族地區來西藏工作一定周期的干部和各類技術人員,漢族人口的規模因此由于政府年度計劃的變化而出現明顯的波動。在生育率和死亡率這兩個方面,抽樣調查和戶籍登記的結果存在明顯的差距,特別是在死亡率方面的差距與普查和人們的一般印象不同,值得作進一步的專題調查和分析。關于統計部門公布的“抽樣調查”數據,需要從定義和涵蓋范圍上做出更明確的說明和解釋,以便避免人們在使用這些數據時可能出現的誤解和偏差。我國其他藏區的人口變化特別是人口流動也出現了一些態勢,值得追蹤研究。

與此同時,在中央政府的“援藏項目”和“西部大開發”戰略的實施過程中,中央政府在西藏基礎設施方面的大量投資和西藏城鄉居民收入的迅速提高,使漢族地區的施工隊伍和個體服務業人員大量涌入西藏,造成西藏城鎮的暫住和流動人口的明顯增加。隨著青藏鐵路的運營和進一步向日喀則等城鎮伸展,西藏的交通條件將不斷得到改善,這不但會促進西藏自治區和其他藏區的對外開放與交流,也會對西藏和其他藏區的社會經濟發展帶來深遠的影響。

——————————————————————

[參考書目]

1、國家人口和計劃生育委員會發展規劃司:《人口和計劃生育常用數據手冊》(2006)[Z],北京:中國人口出版社,2007年。

2、國家統計局:《中國統計年鑒》(2000)[Z],北京:中國統計出版社,2000年。

3、黃榮清等:《20世紀90年代中國各民族人口的變動》[M],北京:民族出版社,2004年。

4、馬戎:《西藏的人口與社會》[M],北京:同心出版社,1996年。

5、西藏自治區人口普查辦公室:《西藏自治區1990年人口普查資料》[Z](第1冊),拉薩:西藏人民出版社,1992年。

6、西藏自治區人口普查辦公室:《西藏自治區2000年人口普查資料》[Z](第1冊),北京:中國統計出版社,2002年。

7、西藏自治區統計局編:《西藏統計年鑒》(1989、1993、1995、1996、1997、2007)[Z],北京:中國統計出版社,1989年、1993年、1995年、1996年、1997年、2007年。

[1]據西藏自治區公安廳統計,1985年6月拉薩市區的暫住人口為6萬人,占當時全市有戶籍登記的常住人口的一半以上。20世紀90年代這些主要城鎮的暫住和流動人口仍有增長趨勢,而且逐步進入到其他較小的城鎮。

[2]從原申扎縣分出,申扎縣人口從1990年的40789人下降到2000年的16301人,減少24488人,而新設的尼瑪縣在2000年有33856人。

[3]從人口統計看,很像是從夏河縣分出來的。1990年夏河縣人口86671人,2000年下降為60681人,減少25990人,而新設的合作縣2000年人口為39702人。

版權所有 中國藏學研究中心。 保留所有權利。 京ICP備06045333號-1

京公網安備 11010502035580號